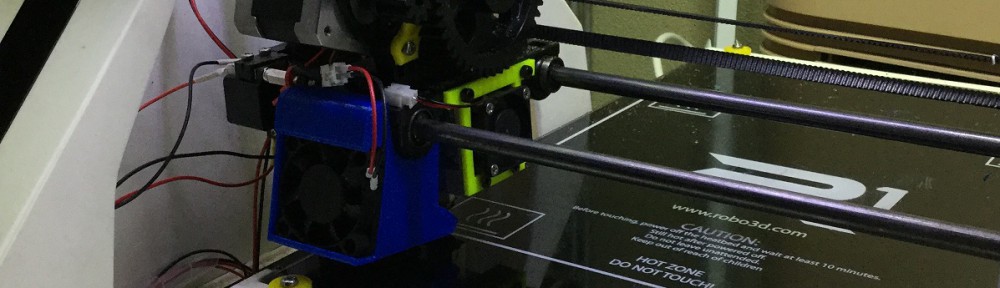

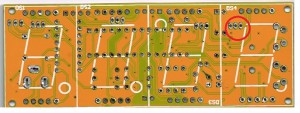

Robo3Dプリンターは、RepRapベースの3Dプリンターだが、KickStarter->中華ODMの流れとして低価格化の火付けとなった時代のものだ。使いこなすのに時間がかかり、活用が不十分なままになっている気がする。材料としてPLA/ABSが扱えるという触れ込みと、それらの特性の違いなどを理解しないと活用もおぼつかないということでもある。

ようやくPLAの良さが見えてきたり、中華ODMでの製造ミスなどがわかり解決したりしてきたことから落ち着いてもう少し改良を加えて使いやすくしたいと思う。

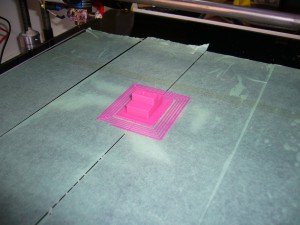

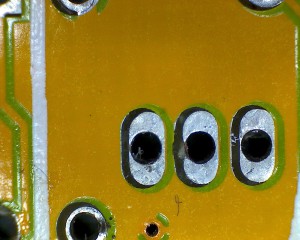

ABS対応ということではあるが、ケース構造がオープンであることから、Robo3DではABS材料を使うのは避けたほうがよいようだ。ABS材料では加熱環境下で製作しなければならないのが温度低下で急激な収縮を引き起こすからでもある。箱型になっている3Dプリンターでないと安定にABS材料での出力が出来ないということになり、最近は流行らなくなっているのはこうした取扱いにくさからのようだ。

組み込みの里では、ラップを捲いて対策をしてもみたりしたのだが、材料が大きな場合にはかなわないということになる。材料の移動スペースも見込んで大きな樹脂カバーを作っているひつもいるようだが、別のタイプの3Dプリンターで対応したいと思う。

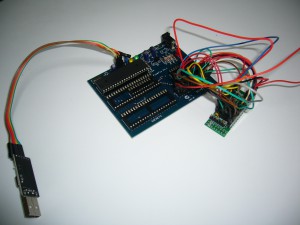

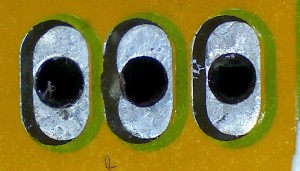

PLAでの出力では、出力直後に逆に急冷して、固まらせることでサポート材料なしでも天板が出力できるとか、橋渡しが出来るという事例もある。Robo3DのForumでもこうした目的で改造してエアーフローを十分に与えようとしている事例もあり、こうしたことを少しずつ取り込んでいこうと思います。