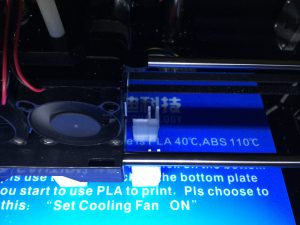

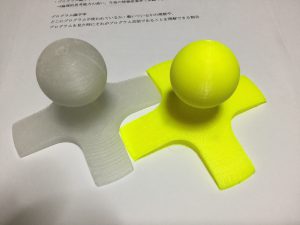

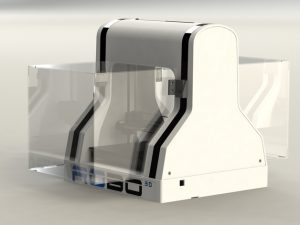

二台目のプリンターが登場してRobo3DのABS出力に課題があるという話でサポートが出来ないかというのも可哀相なのですが、写真のような立派なケースを作られて保温している方もいらっしゃいますし米国では発売もされていますが、レーザー加工が必要だったりと費用もかさむので二の足を踏んで今となっていました。

二台目のプリンターが登場してRobo3DのABS出力に課題があるという話でサポートが出来ないかというのも可哀相なのですが、写真のような立派なケースを作られて保温している方もいらっしゃいますし米国では発売もされていますが、レーザー加工が必要だったりと費用もかさむので二の足を踏んで今となっていました。

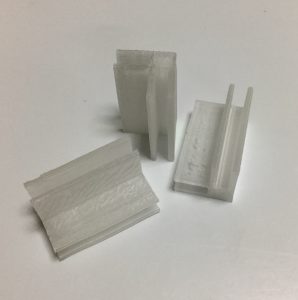

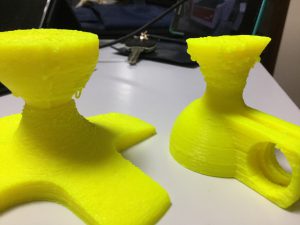

ホームセンターで売っているプラダンでなんだか作れそうな予感がしてきたので、次のような部品を作って、上のような形状で作ってみようと思います。一部はアクリルにするかもしれませんが。

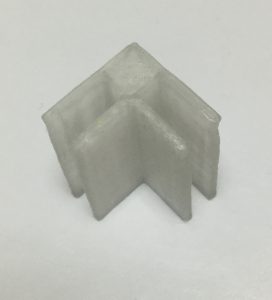

これでコーナーをクリップします。同様な角のパーツも作る予定です。プラダンの材料は300mm幅で90cmでも300円しませんし、厚みも4mmで保温性の点でもよさそうです。見た目の透明でないことが課題ですが、一部アクリルにしても良いかと思います。

これでコーナーをクリップします。同様な角のパーツも作る予定です。プラダンの材料は300mm幅で90cmでも300円しませんし、厚みも4mmで保温性の点でもよさそうです。見た目の透明でないことが課題ですが、一部アクリルにしても良いかと思います。

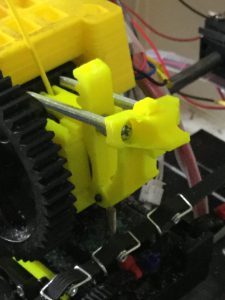

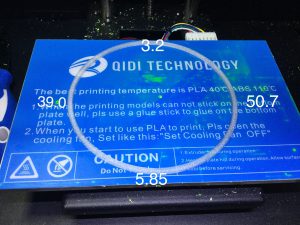

仮組みした感じは下のようです、実際には角に裏側から透明テープがプラの角材を当てるのがよいのかもしれません。

思いついたら吉日とホームセンターで見かけた足でプラダンを買ってきました。カーブは、物にあてて、プロットしました。カッターで切れて簡単 ですね。

ですね。

長いラインの部分の詰め物はテープで良いかな・・・仮止めは色付きでNGだけどね

とりあえず、少し量産してみる。

この構造の部品は、サポート無しで綺麗にでる。コーナはサポート指定しないとNGでしょうね。

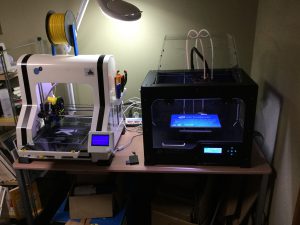

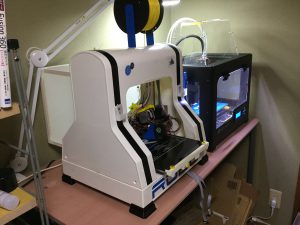

プラダンだと中身が見えないのであり合わせの4mm厚みのアクリル端材を使って窓を付ける形にした。上と前から覘けるようにした。プラダンの材料として連結とコーナー部品は売っていたので、それを使っている。

プラダンだと中身が見えないのであり合わせの4mm厚みのアクリル端材を使って窓を付ける形にした。上と前から覘けるようにした。プラダンの材料として連結とコーナー部品は売っていたので、それを使っている。

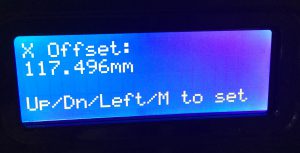

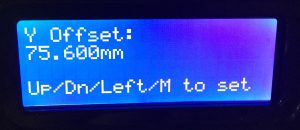

ようやく最終形に近づいた。あとは液晶コントローラの位置を右にずらす部品待ちです。

ようやく最終形に近づいた。あとは液晶コントローラの位置を右にずらす部品待ちです。

結構奥に長いことがわかる。この中で、テーブルが前後に移動する構造なのです。新型プリンター同様に保温筺体に入った形になるのでABSの出力などをこれで変形問題を少しでも解決したい。

カバーはひっかけてあるだけなので、軽く簡単に外すことが出来ます。