![IMG_6408[1]](https://www.techno-web.org/openlab/wp-content/uploads/2016/05/IMG_64081-e1463750080722-225x300.jpg) 組み込みの里では、少し懐かしいAT89S52などのデバイスを用いたキットのカスタマイズなどもしていて旧来ながらのROMライターも必要となります。

組み込みの里では、少し懐かしいAT89S52などのデバイスを用いたキットのカスタマイズなどもしていて旧来ながらのROMライターも必要となります。

従来使ってきたROMライターのドライバーが署名なしでWindows8や10での環境で利用できなくなりましたので、最近のモデルを追加しました。

TL866CSというモデルで多くのデバイスに対応しています。

AVR PICにも対応しています。

![IMG_6408[1]](https://www.techno-web.org/openlab/wp-content/uploads/2016/05/IMG_64081-e1463750080722-225x300.jpg) 組み込みの里では、少し懐かしいAT89S52などのデバイスを用いたキットのカスタマイズなどもしていて旧来ながらのROMライターも必要となります。

組み込みの里では、少し懐かしいAT89S52などのデバイスを用いたキットのカスタマイズなどもしていて旧来ながらのROMライターも必要となります。

従来使ってきたROMライターのドライバーが署名なしでWindows8や10での環境で利用できなくなりましたので、最近のモデルを追加しました。

TL866CSというモデルで多くのデバイスに対応しています。

AVR PICにも対応しています。

スペック割れの嫌疑をかけられていた中華市場のDS18B20ですが、問題解決いたしました。

結論は、使い方のスペック割れで1Wireのスペックを満たしていないソフトウェアで利用していたことが判明しました。オリジナルのソフトウェアではリセットパルスが333uSで480uSの規格を割っていました。この問題は、おそらくシステムクロックの動作速度変更を行った段階で、1Wireのタイミング修正を行わなかったことに起因していると思われます。システムクロックの周波数からソフトウェアタイミングが自動的に算定されるようなdefineを指定することで解決されるはずですが、組み込み案件では、こうした問題で実機確認で終わりがちなので注意が必要ですね。

あいにくと8952(8051)のコンパイラでフリーで使えるものにはコードサイズの生成制限などがあり、とりあえず逆アセンブルしてHEXファイルからパッチすることにしました。

当該の1WireのバスラインはAT89S52のPort1のビット0を使っているので書かれているMCUかからイメージファイルをHEX形式で吸い出して、それからD52.EXEでリバースアセンブルして二箇所の修正ポイントを割り出して、リセットパルスとタイミングパルスのコードをバイナリで修正しました。結果は解決となりました。ただしくロジアナも解釈メッセージをつけて、デバイスが応答しているのも確認とれるようになりました。

アンテナベース部品は、出来上がっていたので天候もよく、アマチュア無線をされている知人の来訪もあり手伝ってもらいながらアンテナ再設定を行った。

アンテナベース部品は、出来上がっていたので天候もよく、アマチュア無線をされている知人の来訪もあり手伝ってもらいながらアンテナ再設定を行った。

再構築完了後、中華無線機に接続するも思ったように受信ができない。アンテナの不具合のようだ。

バーチカルの給電点はマウントで絶縁されていて内部で同軸のM座コネクターに配線されているのだが、内部のはんだ付けが外れていると考えて再度倒して確認したところはんだ付けが外れていた。ガス半田ごてを用いて苦労しつつも再建をしてコイルで外部終端していることからM座コネクターの点で導通があることも確認できたので、内部問題なしと判断した。

ところが、解決改善をみないのである。給電点で導通確認をしたので、ケーブル端でも確認できるはずなのだが、こちらでは導通が取れない。同軸が断線しているようだ。

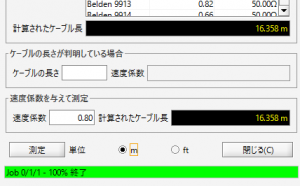

5DFBを20mほど引き回しているので、ベクトルネットワークアナライザーを用いてケーブル長確認を用いて断線個所の判断をすることにした。

やはり、ケーブルが途中で断線しているようだ、およそ16mの点とのこと。地中埋設部分からの立ち上がり部分での問題のようだ。

やはり、ケーブルが途中で断線しているようだ、およそ16mの点とのこと。地中埋設部分からの立ち上がり部分での問題のようだ。

木更津高専OBの中村様から、Keithley社のソースメーターを貸与していただきました。

大事に活用させていただきたいと思います。

電池デバイスの測定も可能になりますね。

3Dプリンターの出力精度などが安定化してきたので、ABS材料で懸案となっていた電子工作用のバイスを作ることにした。強度の必要な部品には、充填密度 を高めて対応することにした。以前の試作では、強度不足で自身の機能的に必要なねじ締めなどでそれ自身が割れてしまうという事態に遭遇したことからスライ サーの設定を変更して高密度での出力にした。(通常は25%密度で出力していた)

Thingiverseには、有用な作例が多い。無論、実際に使えるように作るには課題もありプリンターに合わせてカスタマイズしないといけない。

http://www.thingiverse.com/thing:21357 は、写真にあるプリント基板をホールドするように作られたバイスです。強度確保の目的で出力密度は1.00で充填しています。ABSフィラメントですが、0.1mmの積層とプリンターを覆って収縮対策をしながら出力しています。

ここにいたるまでに失敗作はあり、いろいろ勉強になりました。

0.1mmの積層での出力だったこともあり出力には二日ほどかかりました。

昨年9月に再建したばかりなのだが、この怪しげな季節を越えた暴風でアンテナが倒れてしまったのだ。全長7mほどになるDX-88は自立型で耐風速34mとのことなので35m以上の暴風圏に曝したということなのだが、ここ木更津も沖縄や小笠原並の暴風圏なのだろうか。

昨年9月に再建したばかりなのだが、この怪しげな季節を越えた暴風でアンテナが倒れてしまったのだ。全長7mほどになるDX-88は自立型で耐風速34mとのことなので35m以上の暴風圏に曝したということなのだが、ここ木更津も沖縄や小笠原並の暴風圏なのだろうか。

写真で解かるように、このバーチカルアンテナは可倒式のマウントにつけているのだが、毎回使うときに立てようとはいかずに今回のような事態で破損するということに陥っている。

前回の破損についても同様な形で強度的にはいつもベースマウントが壊れるようになっていた。毎回ベースアセンブリーを一式交換していたのだが、三度目になると対応策も進化する必要があると考えて、今回は曲がってしまったマウント部以外は自作対応することにして3Dプリントで破損した硬質ゴムの部品をナイロン樹脂で高密度出力し、かつ厚みをますなどして強度を高めることが出来るかどうかの挑戦をすることにした。当初は、ABS樹脂を考えたが、耐候性の点でABSは紫外線劣化が激しいということだったので手持ちのナイロンフィラメントを活躍させてみることにします。

ことの発端は、DX88の手配間違いで、ベースマウント部品のみの手配をしてしまったことが原因なのだが、なぜこの部品だけHygainのサイトでそのまま補修リストとは別に出てきているのかは不明だ。すでに二回ベースアセンブリーを手配してきたのだが、今回は間違えてマウント金具のみ手配してしまったので、この部品をベースにじっくり攻めてみよう。

とりあえず、最初の設計はThingiverseにあげてみた。

マウント金具が届くまでに部品は仕上げておこう。

里にある3Dプリンター(RepRap)にスマートコントローラを取り付けてg-codeをSDカードで与えてパソコンクライアントから離れて、それ自身で印刷出力が出来るので、手配してあった機材をつないでみた。接続してすぐに動作するかと思ったのだが、予想に反して入手してあったスマートコントローラがグラフィックスタイプだったため、表示しないことが判明して必要なライブラリをArduinoIDEに取り込み、プリンタ制御ソフトに必要な定義指定を与えて使えるようになった。

従来はPC(Ubuntu)クライアントのReptierあるいはMattercontrolを用いてUSB接続で実施してきたのだが、既報のようにプリンタ制御基板の電源ICが壊れていたことからUSB給電でのみ動作していたことがわかり、このことが不安定さを起こしていたようだった。基板交換を行い、電源容量による問題ではないことの切り分けを行ったのだが、PCクライアント側が落ちてしまうというケースが判明したので、プリンタセルフでの動作を進めていくことにした。印刷ボリュームの大きな出力に五時間ほど要するハンダ吸煙器のスタンド部分を用いて確認している。