MFT2016において、気になる工具を見つけた。

回転型カッターで、段ボールに破線の切り込みをいれるものである。

回転型カッターで、段ボールに破線の切り込みをいれるものである。

この破線を切り込むことで、段ボールが自在に折り曲げができるようになり素材として活用できるようになります。

MFT2016において、気になる工具を見つけた。

回転型カッターで、段ボールに破線の切り込みをいれるものである。

回転型カッターで、段ボールに破線の切り込みをいれるものである。

この破線を切り込むことで、段ボールが自在に折り曲げができるようになり素材として活用できるようになります。

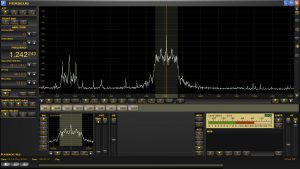

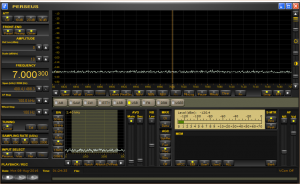

Windows10へのホスト環境移管で更新に手間取ったRFスペクトル体験のSDR受信機だが、実際には従来使っていたVAIO-Xというマシンを専任で設置していたので、今回の移管では設置場所も含めた使いやすさには問題が残っている。

Windows10へのホスト環境移管で更新に手間取ったRFスペクトル体験のSDR受信機だが、実際には従来使っていたVAIO-Xというマシンを専任で設置していたので、今回の移管では設置場所も含めた使いやすさには問題が残っている。

VAIO-XにはUbuntuへのシフトを任命したので、サイズの小さなマシンを棚に突っ込んでディスプレイだけを見せるというのもできなくなってしまった。Perseusの環境としては一台専任で稼働させておけば、残りはリモートアクセスということも出来るのだが、当面マシンの手当てと場所がない。

USBのデバイスサーバーをアンテナ収容口近くにあるアクセスポイントと含めて整備して、そこにUSB機器をいくつかつないでおくことで自在にシェアが出来ればよいと考えていますが、はたしてどうなることやら。この種のマシンのドライバーがきっと未署名でWindows10に対応するには、ZdiagなどのWinUSBへの対応ツールが必要になるのだろうとは想定内だが・・・。製品は既にどれも終息状態のものばかりで流行らなかったようだ。

http://buffalo.jp/product/wired-lan/device-server/ldv-2uh/

http://zadig.akeo.ie/

土曜日に、訪問してくれたラジオ製作の子供たちに電波を見せてあげようとPerseus(イタリア製のSDR)を稼働させようとしていたのだが、今までは、あまり使い道のないATOMの2GBマシンのVAIO-XがWindows7で仕事をしてきたのだったがWindows10移行時代でUbuntuに宗旨変えしてもらっていた。そして、ペルセウスのソフト自体もあいにくとWindows10の壁にあたり準備がかなわなかった。AM放送やアマチュア無線をモニタするのと表示帯域幅でのリアルタイム表示などから目的によっては保有しているスペアナよりも見やすいものとなっているので、当日使ったPCスペアナで見せたニッポン放送などのブロードな波形では刺激が弱かったと反省している。

MFTにいき一旦自宅に戻っての補給体制に入るので、ペルセウスも持ち帰りWindows10で動作確認することを進めたところ、問題点はDriverの署名が必要となり同梱されていたzadigというツールで処理できた、またPerseusのライセンスファイルがUbuntu化してクリーンインストールしたVAIO-Xの中で消失したことも含めてPerseusのソフト更新(V5)と合わせてライセンスファイル購入をイタリアのmicrotelecom.itにお願いした。

MFTにいき一旦自宅に戻っての補給体制に入るので、ペルセウスも持ち帰りWindows10で動作確認することを進めたところ、問題点はDriverの署名が必要となり同梱されていたzadigというツールで処理できた、またPerseusのライセンスファイルがUbuntu化してクリーンインストールしたVAIO-Xの中で消失したことも含めてPerseusのソフト更新(V5)と合わせてライセンスファイル購入をイタリアのmicrotelecom.itにお願いした。

必要なのは、PAYPAL の支払いアカウントでした。私のPAYPALアカウントでの住所入力は日本語化されていたので日本語表記にしていたが、外国とのやり取りで製品サイト側で確認するという目的で正しくコードがわたる気がしないので、ここをROMA字表記に変えることにした。あいにくと、県名フィールドは漢字でのリストからの選択しか出来ないのであきらめた。

Perseusのアプリケーションでライセンス申請を行う箇所では、英語しか受け付けなかったので心配だったが、ライセンス申請ファイルを生成して、メール添付して送付するともに、paypalで送金を行い、イタリアの月曜明けるのを待った。

日曜深夜にも関わらず手続きをしてくれたのか、朝にはライセンスファイルが送付されてきた。ドライバーは既に、サイトから落としたものを署名付与ツールに基づいてインストールして名称もPerseus RcvrとしてPCに認識されていたので、届いたライセンスファイルをPerseusのインストールされたフォルダに置くことで稼働することができた。

日曜深夜にも関わらず手続きをしてくれたのか、朝にはライセンスファイルが送付されてきた。ドライバーは既に、サイトから落としたものを署名付与ツールに基づいてインストールして名称もPerseus RcvrとしてPCに認識されていたので、届いたライセンスファイルをPerseusのインストールされたフォルダに置くことで稼働することができた。

従来のV4までのUIと大きく異なることはなさそうだが、以下の機能が追加になっているようだ。

里に持ち込んで、アンテナが接続された状況で、使えるようになるだろう。

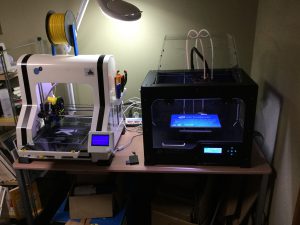

Robo3D R1プリンターについて

Robo3D R1プリンターについて

組み込みの里で稼働している初代の3Dプリンターで、Reprapというオープンソースベースの派生プロジェクトとして2014年初めに出荷が開始された米国スタートアップベンチャーRobo3Dの製品です。里にやってきてから、そろそろ二年ほどになります。初期製品からのアップグレードを続けて現在の製品と同等レベルにまで更新してありますが、開発元が米国サンディエゴということなので気候条件などについて恵まれた環境であり、使用環境が四季のある国ではいささか問題となり悪戦苦闘してきた経緯があります。現在安定出力ができる環境としてPC直結ではなく、g-codeファイルをSDカードで渡す形式で利用しています。

最近追加されたのが右側のQIDITECH社のAvatar IVというモデルです。機能的にはMakerbot社のReplicator2XやFlashforge社のCreatorPro Dualというモデルの互換機種として現在は利用していますが特に大きな支障はありません。こちらの場合にはX3Gという形式のファイルをSDカードで渡して出力します。

最近追加されたのが右側のQIDITECH社のAvatar IVというモデルです。機能的にはMakerbot社のReplicator2XやFlashforge社のCreatorPro Dualというモデルの互換機種として現在は利用していますが特に大きな支障はありません。こちらの場合にはX3Gという形式のファイルをSDカードで渡して出力します。

二つの異なる3Dプリンターを使い分ける意味も含めて共通のオープンソースソフトMattercontrolを用いて3Dモデル(STL)からプリンター制御するためのコード生成をするように整備しています。

ご利用される際には、STLファイルをお持ちいただいてMattercontrolを用いてRobo3DならばG-code、Avatar IVならばX3Gを生成していただきSDカードに書き込み印刷するという手順になります。SDカードに書かれる場合にはファイル名の長さにもご注意ください。拡張子込みで31文字となっています。Avatar IVの場合にはX3Gですので最大27+”.X3G”となります。

| R1(Customized) | Avatar IV | |

| 速度 | 0-50mm/S | 0-150mm/S |

| 層厚み | 0.1-0.3mm | 0.05-0.2mm |

| サイズ | 210x228x168* | 230x150x150 |

| フィラメント | PLA/ABS/NYLON | PLA/ABS/NYLON/PVA |

| Extruder | Single | Dual |

| Control | G-code | X3G |

3D設計から、印刷に至るまで

3Dデータを一から起こす場合や、既存データを改造することから始めるなど様々ですが、趣味での利用ということも含めて無償で活用できるソフトをベースにした里での事例は次の通りです。

既存データアーカイブから先人の事例を学びましょう STLデータを参考に活用できます。

(役に立つアイデアや利用可能なパーツが見つかります)

thingiverse 色々な作例がありますし、里で作ったものも登録しています。

3D設計を行い3Dデータを作ります。

123Design (PC環境 MacOS/Windows/Linux)

Fusion360 (Cloud環境)

3Dデータから3Dプリンターの出力に必要なデータに変換します。

(印刷精度やフィラメント種類やプリンター速度やそのほかのパラメータなど)

組み込みの里では、Mattercontrolというソフトを利用して、それぞれのプリンターに応じた形のデータに変換しています。この処理で物理的にかかる時間や必要なフィラメントの量などを知ることができます。

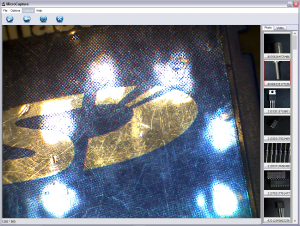

USB顕微鏡のバックライトがつかなくなったのが始まりだった。不良を解決すべく本体を開けて内部を確認したのだが、鏡筒内部に配置されているLEDまで の配線がおかしい様子だったので、予想以上の密度で内部が出来ていたので表示が動作できる点で再現確認をしたところであきらめていた。バックライト以外には不満もなく、アプリケーション”MicroCapture”もWindows7で動作していたマシンでは問題なく動作していた。

Windows10へのマシン移行を契機に、バックライトのつかない顕微鏡を解決すべく最近のモデルを手に入れようと考えたのだが$20以上を払う気もしないのでWindows8まで対応を表明していた少し古いタイプのチャイナモデルを探した。

同様なモデルを購入できたが、ケース外観と内部は大違いでカメラのドライバーもアプリも異なるものだった。残念ながらWindows10での動作では最もよく使うユースケースである拡大しながらのPreviewingが描画できないという問題が判明した。静止設定すると表示が正しくでるので、問題はDirectShowにあるようだった。

意を決して、再度古いモデルの筐体を開けて、バックライトの問題について解析をすることにした。CMOSセンサー基板とコントローラ基板の連結コネクタのピンに一か所問題が見つかり、そのピンが抜ける様相になっていて、そのパターンが切れているのを確認した。ワイリングペンでUEWを使って配線を試みるとバックライトが復活した。

このワイヤリング対策について早く気づいていれば・・と思いつつ、きっと無駄な買い物をするまでは必死に探さなかったのだなと反省。

このワイヤリング対策について早く気づいていれば・・と思いつつ、きっと無駄な買い物をするまでは必死に探さなかったのだなと反省。

右下にあるのが、交換用のレギュレータ。 左上に写っているのが、千住金属の期待の星LEOです。低温半田で取り外すのに便利ですし、価格的にもCHIPQUIKよりはお手ごろで助かります。モノタロウで全品10%オフのセール日に注文しています。

ヒートベッドがドライブできなくなったRAMPS基板を変えて予備品にしたところExtruderのモータードライバが駆動不足で振動していたためにドライバ設定のポテンショメーターをランタイムに調整したところ今度はATMEGA2560がご臨終したようでモータードライバーの駆動電流に比してATMEGA搭載のRegulator 1117が不足しているのか、これが臨終したもよう。SMDのレギュレータなので低温半田LEOを使って外しました。1117の臨終は二個目です。

元気に復活しました。今日は、弾性樹脂を使って取り回しやすい異径ジョイントを試作しています。

15mm->6mm

8mm->6mm

今週も必要なパーツ作成を予定していましたが、プリントフィラメントを切り替えてスタートをしていたのですが一向に進みませんでした。確認をしたところヒートベッドの温度が上がらないのです。RAMPSボードの不具合と思われますので、早速確認をしましたところ・・・問題が見えてきました。RAMPSの交換含めて調査報告を後ほどいたします。