現用だった?中古測定器を譲り受けてきたのだが、端子が折れていてマイナスが取れない。GNDとマイナスが繋がっているわけでもない。20V-3Aの立派な電源なので活用したいところだ。

同様な端子を見つけてきたが、筐体側の回転止めのカップラーをあつらえる必要があり折れていた端子の部分から採寸して設計した。

仮に一つだけを交換して使えるようにはなったのだが、サイズをもう少し見直した部品が見つかれば3つともに交換することにしよう。

Embedded Software Camp for Youth

日曜日にはバイトがないというN君は、思い立って土曜日に組み込みの里に連絡を入れて、作業をしたい旨を伝えてきた。赤外線リモコンの開発をしたいということを伝えて使いたい設備はオシロだと伝えていた。

日曜の来訪に備えて、たぶん使うことになるロジックアナライザ(ロジアナと略す)を使えるようにまずは、使用ソフトをインストールしていたマシンのWindows更新を進めておき、また必要なロジアナのドライバーも更新してすぐに使えるようにしておいた。

使うはずの赤外線受光部と赤外線LEDも用意しておいた。

昼過ぎにやってきたN君だったが、オシロとロジアナを使えるようにしてみせて、まずはざっくり波形をアナログのオシロで見て確認してからサンプリング時間などの設定をするように伝えてロジアナで実際に見てもらった。トリガのかけ方と表示範囲の設定や取り込みメモリ容量の設定などを伝えたのだが、実際には使い方を次々と発掘してCSV にデータを吸い上げて解析を進めていたようだった。やるねぇ高専生・・・。

現在は、アパート生活をしている専攻科生のN君だが、部屋のインフラとしてスイッチなどが無くてリモコンだらけなのだという。これを解決するソリューションとしてArduinoで学習リモコンを作ってカスタム仕様のスイッチを付けたいというのが彼の発想だったらしい。

持ってきたリモコンのうち、一つはニトリの掃除ロボットのリモコンでこれだけは、赤外線ではなくて2.4Gの無線制御だった。これについてはいろいろと調べていたようだが結局スタートキーだけをハードハックしてArduinoからスタートが制御できるようにするというのが彼の判断だった。

ニトリのリモコンの開封が一つのハードルだつたがなんとか達成して、里のワイヤストリッパーも堪能してもらい分解に必要な手業としての低温半田による組成変性で半田を溶かすということも体験理解してもらって分解に成功してリューターも使ってもらい線の引き出しに成功した。

赤外線の信号の動作確認がロジアナで取れるようになったので、まずは部品選定を進めなければならないスイッチハックの制御について実験をしていたようだ。彼の理解は、フォトカプラだったが実際にスペックを確認して無理そうだと理解したようだ。提案したのはトランジスタ、FET、最後はリレーだった。2SC1815と2N7000と3Vのリレーだった。実際にはFETはほとんど学んだだけで使ったことはないらしい。実際に馬力をあげて次々と確認していき、結局リレーに落ち着いたらしい。

とりあえず、こうした部品がすぐに手当て出来るのも、里のオープンラボの所以である。ホームセンターや秋葉に行かずともそろって実験が出来るのだ。

アイデアと腕さえあれば、彼のように次々と挑戦して新たな道具と対峙してキャッチアップして自分の思索を深めていくことが出来ますよ。

彼のデバッグは、まだ続くようです。里で見かけることがあれば声援してあげてください。

Windows10へのホスト環境移管で更新に手間取ったRFスペクトル体験のSDR受信機だが、実際には従来使っていたVAIO-Xというマシンを専任で設置していたので、今回の移管では設置場所も含めた使いやすさには問題が残っている。

Windows10へのホスト環境移管で更新に手間取ったRFスペクトル体験のSDR受信機だが、実際には従来使っていたVAIO-Xというマシンを専任で設置していたので、今回の移管では設置場所も含めた使いやすさには問題が残っている。

VAIO-XにはUbuntuへのシフトを任命したので、サイズの小さなマシンを棚に突っ込んでディスプレイだけを見せるというのもできなくなってしまった。Perseusの環境としては一台専任で稼働させておけば、残りはリモートアクセスということも出来るのだが、当面マシンの手当てと場所がない。

USBのデバイスサーバーをアンテナ収容口近くにあるアクセスポイントと含めて整備して、そこにUSB機器をいくつかつないでおくことで自在にシェアが出来ればよいと考えていますが、はたしてどうなることやら。この種のマシンのドライバーがきっと未署名でWindows10に対応するには、ZdiagなどのWinUSBへの対応ツールが必要になるのだろうとは想定内だが・・・。製品は既にどれも終息状態のものばかりで流行らなかったようだ。

http://buffalo.jp/product/wired-lan/device-server/ldv-2uh/

http://zadig.akeo.ie/

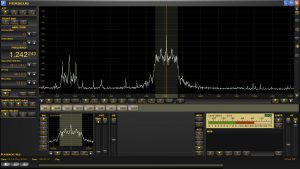

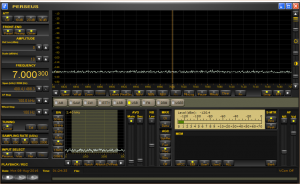

土曜日に、訪問してくれたラジオ製作の子供たちに電波を見せてあげようとPerseus(イタリア製のSDR)を稼働させようとしていたのだが、今までは、あまり使い道のないATOMの2GBマシンのVAIO-XがWindows7で仕事をしてきたのだったがWindows10移行時代でUbuntuに宗旨変えしてもらっていた。そして、ペルセウスのソフト自体もあいにくとWindows10の壁にあたり準備がかなわなかった。AM放送やアマチュア無線をモニタするのと表示帯域幅でのリアルタイム表示などから目的によっては保有しているスペアナよりも見やすいものとなっているので、当日使ったPCスペアナで見せたニッポン放送などのブロードな波形では刺激が弱かったと反省している。

MFTにいき一旦自宅に戻っての補給体制に入るので、ペルセウスも持ち帰りWindows10で動作確認することを進めたところ、問題点はDriverの署名が必要となり同梱されていたzadigというツールで処理できた、またPerseusのライセンスファイルがUbuntu化してクリーンインストールしたVAIO-Xの中で消失したことも含めてPerseusのソフト更新(V5)と合わせてライセンスファイル購入をイタリアのmicrotelecom.itにお願いした。

MFTにいき一旦自宅に戻っての補給体制に入るので、ペルセウスも持ち帰りWindows10で動作確認することを進めたところ、問題点はDriverの署名が必要となり同梱されていたzadigというツールで処理できた、またPerseusのライセンスファイルがUbuntu化してクリーンインストールしたVAIO-Xの中で消失したことも含めてPerseusのソフト更新(V5)と合わせてライセンスファイル購入をイタリアのmicrotelecom.itにお願いした。

必要なのは、PAYPAL の支払いアカウントでした。私のPAYPALアカウントでの住所入力は日本語化されていたので日本語表記にしていたが、外国とのやり取りで製品サイト側で確認するという目的で正しくコードがわたる気がしないので、ここをROMA字表記に変えることにした。あいにくと、県名フィールドは漢字でのリストからの選択しか出来ないのであきらめた。

Perseusのアプリケーションでライセンス申請を行う箇所では、英語しか受け付けなかったので心配だったが、ライセンス申請ファイルを生成して、メール添付して送付するともに、paypalで送金を行い、イタリアの月曜明けるのを待った。

日曜深夜にも関わらず手続きをしてくれたのか、朝にはライセンスファイルが送付されてきた。ドライバーは既に、サイトから落としたものを署名付与ツールに基づいてインストールして名称もPerseus RcvrとしてPCに認識されていたので、届いたライセンスファイルをPerseusのインストールされたフォルダに置くことで稼働することができた。

日曜深夜にも関わらず手続きをしてくれたのか、朝にはライセンスファイルが送付されてきた。ドライバーは既に、サイトから落としたものを署名付与ツールに基づいてインストールして名称もPerseus RcvrとしてPCに認識されていたので、届いたライセンスファイルをPerseusのインストールされたフォルダに置くことで稼働することができた。

従来のV4までのUIと大きく異なることはなさそうだが、以下の機能が追加になっているようだ。

里に持ち込んで、アンテナが接続された状況で、使えるようになるだろう。

スペック割れの嫌疑をかけられていた中華市場のDS18B20ですが、問題解決いたしました。

結論は、使い方のスペック割れで1Wireのスペックを満たしていないソフトウェアで利用していたことが判明しました。オリジナルのソフトウェアではリセットパルスが333uSで480uSの規格を割っていました。この問題は、おそらくシステムクロックの動作速度変更を行った段階で、1Wireのタイミング修正を行わなかったことに起因していると思われます。システムクロックの周波数からソフトウェアタイミングが自動的に算定されるようなdefineを指定することで解決されるはずですが、組み込み案件では、こうした問題で実機確認で終わりがちなので注意が必要ですね。

あいにくと8952(8051)のコンパイラでフリーで使えるものにはコードサイズの生成制限などがあり、とりあえず逆アセンブルしてHEXファイルからパッチすることにしました。

当該の1WireのバスラインはAT89S52のPort1のビット0を使っているので書かれているMCUかからイメージファイルをHEX形式で吸い出して、それからD52.EXEでリバースアセンブルして二箇所の修正ポイントを割り出して、リセットパルスとタイミングパルスのコードをバイナリで修正しました。結果は解決となりました。ただしくロジアナも解釈メッセージをつけて、デバイスが応答しているのも確認とれるようになりました。

アンテナベース部品は、出来上がっていたので天候もよく、アマチュア無線をされている知人の来訪もあり手伝ってもらいながらアンテナ再設定を行った。

アンテナベース部品は、出来上がっていたので天候もよく、アマチュア無線をされている知人の来訪もあり手伝ってもらいながらアンテナ再設定を行った。

再構築完了後、中華無線機に接続するも思ったように受信ができない。アンテナの不具合のようだ。

バーチカルの給電点はマウントで絶縁されていて内部で同軸のM座コネクターに配線されているのだが、内部のはんだ付けが外れていると考えて再度倒して確認したところはんだ付けが外れていた。ガス半田ごてを用いて苦労しつつも再建をしてコイルで外部終端していることからM座コネクターの点で導通があることも確認できたので、内部問題なしと判断した。

ところが、解決改善をみないのである。給電点で導通確認をしたので、ケーブル端でも確認できるはずなのだが、こちらでは導通が取れない。同軸が断線しているようだ。

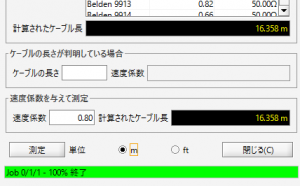

5DFBを20mほど引き回しているので、ベクトルネットワークアナライザーを用いてケーブル長確認を用いて断線個所の判断をすることにした。

やはり、ケーブルが途中で断線しているようだ、およそ16mの点とのこと。地中埋設部分からの立ち上がり部分での問題のようだ。

やはり、ケーブルが途中で断線しているようだ、およそ16mの点とのこと。地中埋設部分からの立ち上がり部分での問題のようだ。

木更津高専OBの中村様から、Keithley社のソースメーターを貸与していただきました。

大事に活用させていただきたいと思います。

電池デバイスの測定も可能になりますね。