現用だった?中古測定器を譲り受けてきたのだが、端子が折れていてマイナスが取れない。GNDとマイナスが繋がっているわけでもない。20V-3Aの立派な電源なので活用したいところだ。

同様な端子を見つけてきたが、筐体側の回転止めのカップラーをあつらえる必要があり折れていた端子の部分から採寸して設計した。

仮に一つだけを交換して使えるようにはなったのだが、サイズをもう少し見直した部品が見つかれば3つともに交換することにしよう。

Embedded Software Camp for Youth

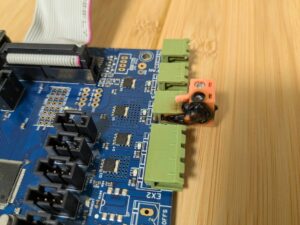

焦げたコネクタとターミナルが痛々しい、修正した基板が先方に届き故障にいたった基板が取り外されて写真が故障個所がクローズアップされて入手できた。隣接するFETの様子からは、炭化するような状況でHBDが加熱できなくなったらしい。コネクターでの末端処理が解れてゴミでショートが起きてこの事態になったらしい。

対策として行ったこと

再度Y軸の駆動系統を組みたて直すことで歪をとることが対策と思われるので今週対処予定。

QIDI社製のプリンターはMakerBot Replicator(ATMEGA2560)のオープンソースに基づいて開発されてきたようだが、Xシリーズ(X-One, X-Pro)からはSTM32マイコンに置換されてきている。以下の基板は、左上がX-Oneの物で、左下がX-Proの物です。右下がTECH1(AvatarⅣ)の物です。

X-Proと基板自体は共通で設計されているようですが実装されている部品は異なります。X-Proでは互換機の系譜で始まったビジネスと少し付き合う形の結果としてこれらの基板が残っているので整備して使えるようにしておきたいと思っています。

同一メーカーなのでセンサーやヒータへの結線コネクタは共通

aliexpress : https://ja.aliexpress.com/item/32803020559.html

アマゾンでも可能

Xシリーズは、保守サービスの一環や試供品などのモデルとして提供されたもので当時流行ってきたコンパクトなシングルノズルの低価格な路線や筐体に樹脂と金属高級感を出そうとしたりといった流れが出てきたものだ。

X-ProとX-Oneではタッチパネルが搭載されて、32ビット化の恩恵でslicerから造形品のアウトラインがハンドルされて表示確認が出来るようなSailfishという世代のソフトに置換されている。また、X-ProではWifiモジュール(ESP1)によりremoteシリアルポートを介して印刷できるようにもなった。slicerソフトの改版とこうした機器側の改版とが相まって若干の矛盾が生じていたようにも思い返す。

TECH1の整備と併せて、これらの2機種用の基板についても改修整備をしておこうと思います。Wifiモジュールが搭載されていたのかどうかは不明ですが当時の設定情報などについて中華メーカー担当者とやり取りをさせていただき確認をしたので引き続き進めたいと思います。Wifi印刷は便利そうな反面USBメモリでバッチ処理をさせたほうが安心かなという気もしています。

組み込みの里ではQIDITECH社の3Dプリンターの修理整備を多数扱ってきた。もともとは、購入して使い勝手の意見などをメーカーに送っていたことからの派生だった、さて、そのQIDITECH 1(FlashForgeのさらにClone)は現在、購入したオリジナルの物と里子に出して子供たちにSTEAM教育をされている知人の所で活用してもらっている。ほかにもX-One, X-Proなどのモデルも扱ってきたがTECH1でのフィードバックが活かされてきたのか品質はとても良くなって修理整備サポートも終焉していた。

里子に出していたモデルは活用されていたようだったが、ヒートベッドが加熱できなくなったという連絡があり修理か購入を考えているという相談が届いた。添付された写真からは、ヒートベッドへの引き出す配線端子が焦げているようで埃から発火したのか、電流が流れるところとは言え線材処理でほつれた髭でもショートしたのだろうか。

Messengerでやり取りをしたうえで修理整備を委託されていた時代の部品の残りがあるかどうかを里に来てから確認した。予備の基板は見つかった。これが不良なのか、正規動作をしていたのかどうかも確認する必要がある。購入して現在はオフラインにしていたQIDITECH1を稼働させて動作確認をすることにした。うまく動作していれば、動く基板を送り、予備基板の動作も付け替えて動作確認をする。

MakerBot社のOpenSourceだった時代のハードを中華メーカーなどが次々とボードを作り直したりして出来ているのが実情だ。8ビットマイコンのATMEGA2560が搭載されているものだった。オリジナルのReplicator1はATMEGA1280だったそうだから、実際にはメモリ領域については幾つか課題があるらしい。ブートローダーの配置領域とアプリケーションの配置のコンフリクトだ。Arduinoで伸びてきたATMEGAなので共用活用されていると思われる。

2つの基板を動作確認するとそれぞれ問題が分かった。

| 故障品 | 稼働品(?) | 予備品 | |

| 問題 | ヒートベッドが加熱しない。それ以外は動作しているようだ | 実はヒートベッドが加熱できなかった | メインボードが立ち上がらない |

| 状況 | HBD接続端子が焦げ付いている写真を見せていただいた | HBD用FETを交換した後があり、はんだ付けが途中のように見えた。 | 5V電源が出力されていない。

ヒートベッドコネクタが違う |

| 見立て・対処 | 引き出し線の所でショートしてFET(PSMN7R0-30YL)が壊れたのではないか。 FET交換と端子交換で対処予定 |

FETの半田付けで復旧

OK |

スイッチングレギュレータ制御チップの手配(L5970D)。 回路図を基板からトレースする中で周辺回路の電圧がおかしいことから、表面実装の抵抗の半田付けを修正したところ立ち上がった。OK当該のターミナルはコネクタ型に切り替えた。OK |

予備品と本体が動作したため、本体に入っていた基板を送付して交換確認していただくことにした。故障した基板については返送送付していただき、こちらで稼働本体を使って検証することを予定している。検証確認が出来たら、こちらの機材も活用していただくように引き渡しする予定である。

制御基板は24V電源で動作していて、過熱系統はFETを介して、24Vを用いていて、モーター制御オンボードで5Vと3.3Vを作り出している。

取り出した基板の確認をするために、24Vの電源がないことに気が付いたが、正負電源があったので±12Vにして24Vを作って実験稼働させることが出来た。予備基板はおそらく初期不良で半田付け不良が見つからなかったのかと思われる。

故障基板が帰ってきたら検証を再開します。

手配した部品

PSMN7R0-30YL 3Dプリンタ FET

L5970D 1A スイッチングレギュレータ

大洋電機が出しているMSD20という電池式半田ごての本体ボディの作りがいまいちで元々電池蓋が取れがちだった。そしてやがてそれは折れてしまい使えなくなっていた。放置していたのだが3Dプリントで修理することにした。

手順としては、まず折れた部品をコピー機にかけてスキャンする。

得られたbitmapファイルをInkscapeでインポートしてビットマップを

トレースしてパスを得る。

得られたパスはfillされている形なのでfillをなしにして

strokeをありにすると以下のようになる。

表示モードを変えると構成点で以下の様に表示される。

要らない外枠をctrlキー押しながら、選択していく。

削除すると2つのデータになる。

左のデータをマウスで領域選択する

削除すると目的の底板のアウトラインが得られる

この状態でSVGファイルとして保存する。このSVGファイルをFusion360で取り込んでサイズの補間をする。

実際にノギスで測ったサイズとSVGデータのサイズをスケーリングするわけだ。

Fusion360では、計測機能があるのでSVGのサイズ(S)を求めて実際のサイズ(A)で縮尺処理をする。スケーリング指定では(A/S)の形で与えれば実際のサイズに変換できる。

下絵のベースが出来たら少しずつ実物をトレースしていき仕上げていく。

実際には、半分だけ仕上げてカットした形からミラーリングで作り上げる。

作り上げたファイルはSTLにして落として、プリント用にスライスしてgcodeファイルを生成して、プリンタに掛けるという手順だ。Thingiverseに登録しておいたが、まだ印刷前なのでinprogressとしている。

修理は実際には、その先で始まり爪がうまく止まるように調整していくことが必要ではある。

電子工作をする上で、半田付けや部品の確認など拡大鏡はとても便利で必須なものだ。特に蓋つきの拡大鏡が有用なのは、危険性があるからだ。安価なルーペスタンドではプラスティックレンズをクリップした形の洒落たもので小さなLEDが下についていてボタン電池を内蔵してそこそこ明るくつくので当初は便利に使っていた。

根暗な環境で使うのならばアリかもしれないのだが、こちらは明るい田舎の陽光が差し込む環境なので拡大鏡がピントを結ぶ当たりにはともすると狼煙があがってしまう事態となるのだ。こうした過去のインシデントがあり蓋つきの拡大鏡が必要なのである。

組み込みの里を開設したのは、2012年で10年前になり当時はLED化が進んでいない状況だったので卓上用のルーペスタンドライトには12Wの小さなサークル蛍光管がレンズを取り囲む形でついているものだった。電子工作オープンラボで小学生から大人までを迎える机には一つずつルーペスタンドを設置していた。

先週3名のお子さん達からの申し込みで再開した形になったのだが、久しぶりに確認すると一台のルーペスタンドの蛍光灯が切れていた。予備のランプを買い置いていた記憶があったのでストックを探すとなんと品番違いの大きなワイド蛍光灯だった。すでに蛍光灯のスペアパーツは販売終了となっていてストックもないようだった。対応策はLEDに交換改造するという道のようだったが、取り急ぎ、机を4つ稼働させるために他のアーム式のルーペランプを持ち出してきて今週申し込みのあった4人のお子さんに対応させるべく準備をした。

小学生のお子さんを引き受けて、工作の指導をするという場は実はとても限られているようだ。母校の高専でも夏休みのイベントで工作体験などの実績があるのだが、コロナ禍で2年ほど中止となり、今年はようやく再開するらしい。しかしながら、もとより人気があって申し込み抽選倍率が高いのに加えて、今年は規模が1/3に絞られて開催されるということなので、夏休みを控えたお母さん方がネットから探り当てられてメールをしてこられたということのようだ。

さて、ルーペスタンドについては、同様な状況の人もいらっしゃるようで在庫切れの蛍光灯を探したとしてもすぐに問題となるので改造修理することにした。LED 1Wのものを24個ただし電流は半分に減らしてトータル12Wで元の蛍光灯と同程度にしてという形にした。LEDと基板を購入して止付けるベース板はPolyCarbonateで3D作成するというのが里らしい方策だろう。上海の流通が復旧したのかAliexpressでの手配でも早くに入荷したようだ。お盆明けにでも作成することにしよう。3D設計は完了して部品手配も完了だ。

1W規格のLEDと実装基板を入手して組み立てました。LED留め付けの部品としては3Dプリントで作成しました。

拡大すると、失敗が明らかになりますがモジュールを並べると当初設計したものでは入らないことが分かりました。角度の読みが甘かったようで1Wの丸基板は平置きではサイズが並びませんでした。基板を傾けた形で実装するベースを再設計製作したものを用いて形になりました。300mAの定電流電源で駆動します。蛍光管の接続部分を改造して用いています。

定電流電源の基板(右)は、内蔵していたインバーター基板(左)と交換して実装しました。サイズがコンパクトになるのでこちらも3Dプリントして実装ベースを作成しています。とりあえず、蛍光灯が切れていたスタンド一式のみを試作改造してみました。

下から、見ているとボロは隠せているようです。

次に備えて今度は実装を平たく出来る基板を設計製作している。基板が出来てきたら組み立てなおす予定だ。

とりあえずの形の姿で使えるようにしている。電流を半分に抑えているので発熱も減っている。明るさも抑えているが十分に明るい。

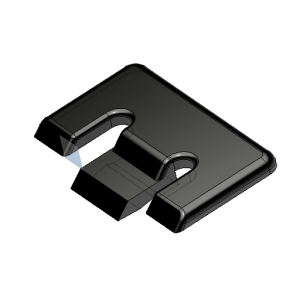

拡大ルーペスタンドの蛍光灯が切れていたのでアームライト版の拡大ルーペを作業机にセットして四人分の机を確保しようとした。迎えた子供たちがモノづくり体験をしている間は、静かに集中しているのだが物が出来上がってきて更に次に進みたいという思いにあるのに他の子供たちが作っているのは待っていられなくて大人しくしていないのは子供だから仕方がない。普段みかけない、レンズに蓋が付くスタンドがあると意味もなく開け閉めするのは子供あるあるだ。そして蓋のあいたままのアームライトがあることも忘れて椅子の上に膝立ちになって腕を振り回したので蓋をとめる付け根の樹脂が折れた。さすがに力がかかる部分なので生半可な接着や溶着を試みてもだめだった。

折れた部品を採寸して上面に幅広く拡大して接着する構造の部品としてABS樹脂で3Dプリントする形で設計してみた。

蓋が跳ね上がる構造なのでそのあたりの検討も必要だった。

出来上がって、アセトン系の接着剤で溶着した。実際の仕上げにはリューターを使って蓋の開閉がスムーズになるように削って調整した。

子供が机の上で使うのには不向きだということを再認識したうえで切れた蛍光灯タイプのスタンドの修理を進めている。

友人が楽しそうなギミックをアイロンビーズとIchigoJamとサーボモータで作っていた。夏から秋のイベントで沢山キットにして出したいらしい。

でも、そのメカの針金工作をどうするかで悩んでおられたので3Dプリンタで設計デモ

して試作提案をしてみた。こちらも治工具の勉強になった。部品の一部はこんな形です。リンクで動作が確認できます。

組込みの里にお子さんを連れてこられていた方からの相談があり、失くして不便にしているものがありプラスチック製の部品なので、3Dプリンタで作れないだろうかというお話があった(2021年)。その時にいただいた写真がこちらだ。オーブンのつまみらしい。温度調節のものらしく、シャフトが露出している。使うときはペンチでつまんで設定しているようで大変だとのこと。どこかにいってしまったらしい。時間設定のつまみはあるので、こちらと同じように作れないかという相談だった。写真右がつまみ。

つまみの現物をお預かりして、サイズを計測して3Dデータ設計して印刷しました。

色味は在庫していた黒い樹脂で作成して次のように出来ました。左側がオリジナルで右側が今回の作成したつまみです。印刷する向きにより表面の仕上がりは変わります。今回は上の写真のように出力したのでつまみのトップはざらつく感じになりましたが、シャフトを刺すところは綺麗に出来ています。気になる場合には紙ヤスリで仕上げることは出来ます。計測・設計・出力という流れになります。

使っている所のお写真をいただきました。

問題なく使えているということでした。