今回は、なぜか無事に移行完了しました。

USBCNCV3 確認OK

MicroCapture 確認OKTOPWIN6/TOP853 確認OK

チャイナシリアル CH340 確認OK

RW4040 カードリーダドライバ動作 アプリ(未確認)

組み込みの里では、ながらくReprap派生のRobo3D R1プリンターを運用してきましたが、出力の多様化などを受けて恒温筺体でテーブルが水平移動しないモデルのプリンターを導入することになりました。当初は、デルタ型のプリンターを考えていましたが、次の点から箱型筺体のモデルを選択しました。

オープンケースでMakerbotなどの時代に登場したRobo3Dでしたが、現実には日本の風土では、周囲気温などの影響からABSでの出力には課題が多く、最終的にはケースを箱に入れないと解決しないということに至りました。現在ではヒートベッドの位置により収縮をしたり速度を落とさないと安定に出力できないということなどからワークショップスペースとしての利用には課題があると判断して、上記条件の1-4を検討していく上で1,2の点からDELTA型ではなく箱型筺体のモデルに行きつきました。むろんデルタ型でも箱型になっているものはありますがDualヘッド構成では三つのモーターで水平を実現するというデルタ型ゆえの課題があるようです。

今月末には入荷して設置稼働する予定です。印刷速度は3倍速になりそうですし、バッチ処理で一括部品出力などは夜間運用でもできる予定です。

高専連携を志向するメーカーさんとのコラボで組み込みの里にペッパーがやってきます。

地元の木更津高専の学生さんと企業さんの間でサテライトラボとして組み込みの里を利用するという形態です。ペッパーの利用については、この活動を優先させていただきますが空いている際には試したり活用することも出来る予定です。

彼がやってきたら、またご報告させていただきます。

アクリル時計との接続は、P3.0\P3.1へのUSBシリアル変換での接続。CH340Gの中華USB変換が最近の里でのはやりだ。

アクリル時計との接続は、P3.0\P3.1へのUSBシリアル変換での接続。CH340Gの中華USB変換が最近の里でのはやりだ。

内蔵RC発振のSTC15F204EAだがシリアルの伝送速度への対応は誤差も少なくて素晴らしい。11.0592MHzを設定しているようだ。

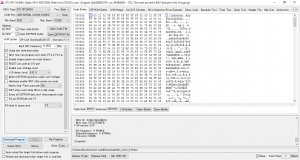

こちらは、本家のSTC-ISP(Windows版)で、Windows10でも動作している。書き込み速度は115200bpsでハンドリングしていたので4kBほどのサイズはあっというまです。

こちらは、本家のSTC-ISP(Windows版)で、Windows10でも動作している。書き込み速度は115200bpsでハンドリングしていたので4kBほどのサイズはあっというまです。

書き込みをしてる過程で、静電気故障と思われる症状でUSBシリアル基板と書き込み対象のSTC15F204EAがお亡くなりになったようだ。どちらもチップの買い置きはあるので再生はするものの取り扱いには注意したほうが良いのは改めていうまでもない。

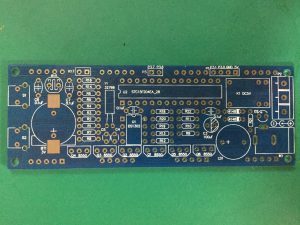

長らく扱っている、アクリルLED時計ですが、基板の版も新しくなりハード制御を学ぶ教材として使うのにも良さそうです。時計からアラーム出力ということで、リレーが搭載可能というスベースが追加されています。

長らく扱っている、アクリルLED時計ですが、基板の版も新しくなりハード制御を学ぶ教材として使うのにも良さそうです。時計からアラーム出力ということで、リレーが搭載可能というスベースが追加されています。

利用したい方には、ソフト開発の挑戦が待っています・・・・

容量サイズの制限もあり、学生さんが腕試しをするのにも良さそうです。

8051系のSTC15F204EA 4kBのチップです。

Ubuntuの上で、開発ツールがオープンソース環境で構築できるのは素晴らしいですね。

SDCC 8051サポートもあるコンパイラでSTC15F204EAも対応

書き込み系ツール stcgalはpythonで書かれたSTC社のサポートツールのオープンソース版で、BSL経由でシリアル書き込みが可能となっていますが、まだUbuntuでの確認はとれていません。Windows版はSTC社のツールstc-ispが使えましたのでこちらで書き込み確認は出来ました。Linuxだけで完了させたいところです。

SDCCは、すでにapt-getでインストール出来る時代になっていてこれでアクリル時計のgithubプロジェクトをコンパイルして書き込み動作確認までとれました。リレー拡張部分へのUI設定の追加が必要です。今はメインループでブザーのようにon/offを繰り返すコードになっていたのでまずは、修正しました。

Aitendoで買い込んでおいた蛍光表示管モジュールである。FUTABA製らしいが、データシートは既にAitendoにもなくなっていた。電子工作をされている人が保存されているのが見つかり、こちらにも控えをとった。

Arduinoで作ったニキシー管時計の要領で、もう少し低圧を発生させればよさそうだ。表示管の在庫は2台あります。

流行の温度センサーDS18B20使って温度も10桁ならば時間と同時に表示が出来ますね。

![IMG_6408[1]](https://www.techno-web.org/openlab/wp-content/uploads/2016/05/IMG_64081-e1463750080722-225x300.jpg) 組み込みの里では、少し懐かしいAT89S52などのデバイスを用いたキットのカスタマイズなどもしていて旧来ながらのROMライターも必要となります。

組み込みの里では、少し懐かしいAT89S52などのデバイスを用いたキットのカスタマイズなどもしていて旧来ながらのROMライターも必要となります。

従来使ってきたROMライターのドライバーが署名なしでWindows8や10での環境で利用できなくなりましたので、最近のモデルを追加しました。

TL866CSというモデルで多くのデバイスに対応しています。

AVR PICにも対応しています。

スペック割れの嫌疑をかけられていた中華市場のDS18B20ですが、問題解決いたしました。

結論は、使い方のスペック割れで1Wireのスペックを満たしていないソフトウェアで利用していたことが判明しました。オリジナルのソフトウェアではリセットパルスが333uSで480uSの規格を割っていました。この問題は、おそらくシステムクロックの動作速度変更を行った段階で、1Wireのタイミング修正を行わなかったことに起因していると思われます。システムクロックの周波数からソフトウェアタイミングが自動的に算定されるようなdefineを指定することで解決されるはずですが、組み込み案件では、こうした問題で実機確認で終わりがちなので注意が必要ですね。

あいにくと8952(8051)のコンパイラでフリーで使えるものにはコードサイズの生成制限などがあり、とりあえず逆アセンブルしてHEXファイルからパッチすることにしました。

当該の1WireのバスラインはAT89S52のPort1のビット0を使っているので書かれているMCUかからイメージファイルをHEX形式で吸い出して、それからD52.EXEでリバースアセンブルして二箇所の修正ポイントを割り出して、リセットパルスとタイミングパルスのコードをバイナリで修正しました。結果は解決となりました。ただしくロジアナも解釈メッセージをつけて、デバイスが応答しているのも確認とれるようになりました。

MAXIMのDS1302です。最近扱いの時計キットなどに入っているのでパーツとして在庫しました。単価50円

MAXIMのDS1302です。最近扱いの時計キットなどに入っているのでパーツとして在庫しました。単価50円

通知