3Dデータは、CADで作るものですが、ネット上には有用な先人達の作品が再利用可能な形で公開されています。有償・無償の取り扱いもサイトによってはあります。

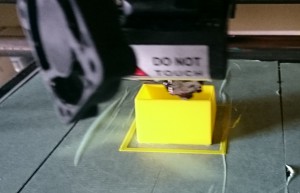

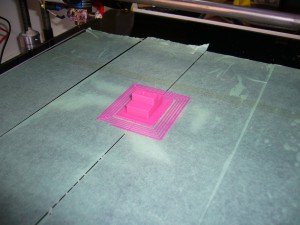

里にあるRobo3Dという3Dプリンターは、早い時期に安価で大きな作品が作れるということで普及しているものと思いますが、みなさん有用なアクセサリーも工夫開発されて公開されています。下記の写真にあるのは、右側がオリジナルの作品でダイヤルゲージを印刷ヘッドのレールに乗せてXYでのテーブルの傾きなどを調整するものです。最近はオートレベル機能が搭載されていて不要になっているかもしれませんが、当時プリンタのZ軸を左右均一な高さに調整するのに使おうと、このダイヤルゲージを購入して、このパーツ白いものを印刷しました。プリンターの出力ヘッド部分をオリジナルから改版してESDV6というものに変えたために、ダイヤルゲージが届かないという事態になり、3Dデータ(STL)を改造して下げられないかということにトライした次第です。左側の青い印刷結果が、その成果です。

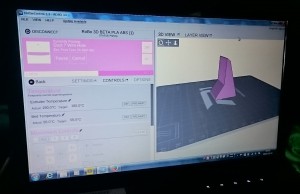

使っているCADは123Designというフリーのものですが、この機能として3Dデータから2Dデータを抽出するというものがあり写真でみた高さ方向の位置を変えた断面データをSVG脱データとして四か所取得してこのデータをSVGの編集が出来るInkScapeで加工して、四層の部品としてSVGが金太郎飴のごとくextrudeしたものを重ねるというステップで行いました。

取り付け位置を8mm下げたいというのがゴールでした。InkScape側でデータ断面をそろえるということに着目して行いましたが、四層揃えるのは難しいので、最終的には3DCad側で削るというのがよさそうです。とりあえず少し凸凹していますが、目的には到達したようです。

オリジナルの作品はこちらです。