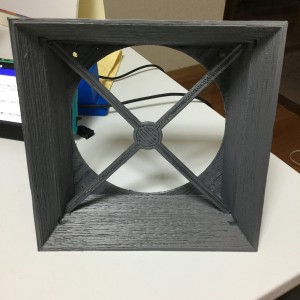

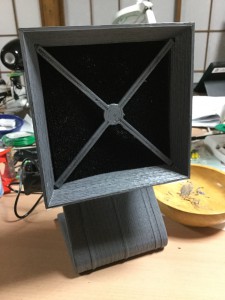

USBで動作する120ミリのfanを搭載する形でハンダ吸煙器を作りました。

試作過程では、適当なファンがなかったので92ミリからのスロートでトップヘビーになりましたが120ミリファンではハンダ吸煙フィルタサイズ130*130搭載でも短くすることが出来ました。

「3D加工」カテゴリーアーカイブ

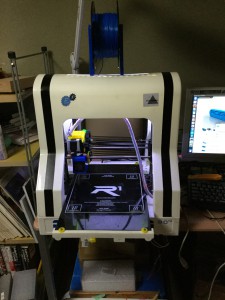

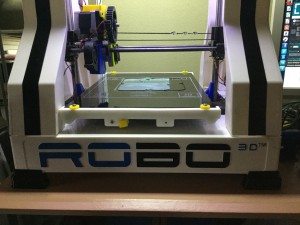

3Dプリンター整備状況

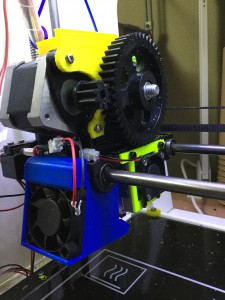

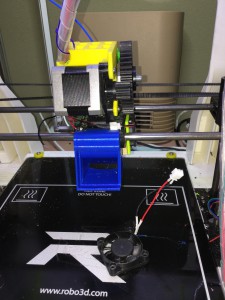

里のRobo3Dプリンターは、Reprapベースのものですが、Kickstarterのベータ品から始まりましたが、改造改版を重ねて、ほぼ最新モデルと同等になっています。

強力なホットエンド E3D Volcanoを搭載しました。最大0.4mmの積層指定ができます。

印刷速度を上げたい場合には、従来より二倍ほどの速度で印刷が可能です。ただし、積層密度を0.4mmにした場合ですが・・・。

V6と比較すると長さが10mmほど増えました。これにともない造形物の高さが低くなりました。

他にもZ軸のリニアシャフトを国産標準品に変えた為オリジナルよりさらに10mm短くなりましたのでトータルで20mm低くなりました。放熱フィンとホットエンドの間が分離されているのが特徴で熱がフィラメント送り出しの部分では十分に冷えるようになっています。

E3D Volcano(左)とE3DV6(右)の比較をみると、フィラメントの溶融スペースが長いことが分かります。

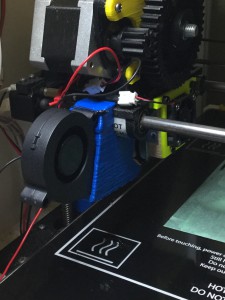

ホットエンドが強力になったので、放熱フィンの部分でのファンダクトも耐熱を考慮してアルミ板と板材で作りました。さらにマウント用のパーツをPLAで作り冷却用の3cmファンを搭載しています。取り付けはextruderのベースにつけています。

アクリルで、固定用ノリのマスクを作っています。ヘアーリング用スプレーを使うようにしています。従来の3M 77は強力すぎて後処理が大変でした。

フィラメントホルダーは上部に簡易な形にしてサイズに応じて変えられるようになっています。

ケースの底部は、下駄を履かせて冷却用の空気が取り込みやすくしました。

ホットエンドの強化などに伴い、RAMPSシールドの放熱が必要となりクーリングファン4cmをマウントしています。この空気取り入れのためにかさ上げをしています。

PLA出力時に水平出力ができるように空間で強力に冷却する目的でラジアルファンによるダクトを作成してヘッド先の高さに合わせて細い強力な風が出るようにしています。

新たな課題 3Dプリンターの温度ドロップ・・・

Robo3DプリンターのAuto Level設定問題の対策報告

ARobo3DプリンターのAuto Level設定問題

- 問題点

- Z軸リニアシャフトの直線性

- Z軸リニアシャフトと、Z軸スクリューロッドの垂直性、平行度

- 対策

- 8mmのリニアシャフト300mmを手配交換、元のシャフトに問題は見受けにくいが、リニアベアリングからはボールが外れていることが判明、交換方法についても要検討だったが、ステンレスのリニアシャフト交換とリニアベアリングを合わせて交換実施

- Z軸のベースマウントを末広がりの垂直保持強度の高いものを作成して交換実施。垂直度の校正調整についてはZ軸リニアシャフト固定後、Z軸のスクリューロッドの駆動ステッピングモータの保持位置を調整することで実現

- 結果

- 100mmのZ軸昇降試験を繰り返して安定に動作することを確認

- 実際のAutolevel設定においても安定に動作することを確認

Robo3DプリンターのAuto Level設定問題の解析と対策

- https://www.facebook.com/video.php?v=10153352736523045現状

印刷速度の改善などから安定化状態ともいえますが、実際には残存の大きな問題として、Auto level設定動作でX軸ステージが下がりきらずにZero点検知を起こしてしまうという問題があります。現状は解決まではManual Level設定としてX軸ステージを手で押さえて正しくZero位置まで下がるようにすることで出力しています。この段階を抜けると安定に動作しているのは事実です。 - 解析

ホットエンドが乗っているX軸のステージがスムーズに下がらないのはZ軸のサポートロッドが垂直に立てられていない、あるいはリニアリティが不足している(曲っている)などが考えられる。もともと軸がブレルということがメジャーな問題として当初あったのでぶれを抑えるパーツをつけていたのだが、スムーズに下がらないという事実は、AutoLevel設定を実施するまで気が付かなかった。Zero点検知するのがステージの保持の下につけられた検知部がステージから離れて下がったことを利用しているために物理的にステージが下がらないという事態も誤検知することになっていました。 - 対策

Z軸ロッド(リニアシャフト)の確認を行い必要に応じて、更新 (ステンレス製の国産シャフトを手配)

Z軸スタンドの強度向上、垂直性を保持できるようにリブやスカートをつける - 補足事項

積層型の3Dプリンターで、ステージを押し上げる方向での動作は、ずっと検証をしてきましたがスムーズにステージが下がるのかという点については見落としていました。

3Dプリンター高速化報告

3Dプリンター ノズル・スロート交換の注意

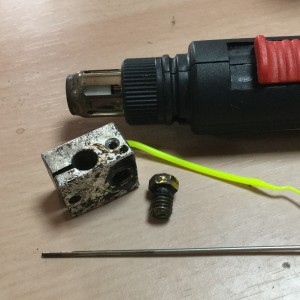

ホットエンドブロックとノズルの写真を示します。黒くなっている箇所はフィラメントが溶けて炭化しかかっているものです。この状態ではネジに樹脂が固着しているので取り付けは出来ません。

バイスで固定してガストーチ、ライターなどで加熱して膨張ならびに樹脂の溶融を起こしながら行います。加熱した状態が本来の使用状況なので、この状態で、まずノズルを取り付けて締めます。その後にスロートを取り付けます。スロートは放熱フィンを取り付けてフィラメントがホットエンドブロックに届くまでは溶融が起きないように熱的には切り離されています。このためスロート部はくびれていますが、冷えている状態での分解組み立てを行いますとスロート部の切断が発生することがありますのでご注意ください。もしそうなってしまった場合には、ホットエンドブロック側を加熱して残されたスロート部のネジをネジザウルスやラジオペンチなどで回して取り去ってください。

整備に用いる工具は、ガストーチにもなるガスはんだごて。ノズルサイズの”‘7″のレンチ、ノズルにダミーのフィラメントを入れて溶かして押し出すときに使う1.3ミリの半田吸い取りマシン用ノズルクリーナー(たまたまあります。)、スロート部などが破断した場合に使うネジザウルスです。

破断して残されてしまったスロート部のネジ、加熱してから取り去り対応策について学びました。

3Dプリンターの出力を高速化します

高速化の鍵は、二つあります。hotendがスムーズにフィラメントを溶かして供給できるのかどうか、またメカニズムとして高速移動に耐える精度剛性を持っているのかという点です。

Robo3Dプリンターのオリジナルの構成としてはフィラメントドライブがダイレクト式となっていて駆動モーターがhotendノズルと共にありますので慣性モーメントが大きく、高速化に伴いタイミングベルトかスリップしてしまう事態が想定されます。テンションの強化などである程度は対応できますが、移動部分の重量を下げるべくフィラメントエクストルーダーのドライブは外部に置くというのもカスタマイズの一つです。

今回適用しようとしているのは熱容量の大きいホットエンドへの交換とノズル径の拡大です。従来メジャーに使ってきたのは0.4mmのノズルですが精度実現という目的では0.1-0.2mmの積層ということが可能ですが、メカニズムの速度などから安定出力には速度を抑えての実施50mm/s程度というのが、このマシンの現在の実力です。

適用するホットエンドはE3D社のvolcanoというモデルで既に中華モデルも出回っています。

左側のノズルが従来モデルで利用されてきたもので、今回のものが右側です。

ノズル長さが10mm程度増えます。長いホットエンドのブロックを通じて溶けている部分の熱容量ならびに供給力が増えるので太いノズルを利用してドライブからの供給力を増やして高速化するというものです。この方法では積層厚みを大きくすることになります。0.2mm程度で実施してきたものが0.4mm以上にすることで時間が早くなるのが期待値です。

設置状態で比較するとヒーター自体は共通でホットエンドのブロックが横置きから縦置きになります。プリンターのZ軸での制限として出力が10mmほど高さ制限を受けます。

ABS素材の処理顚末

PLA素材での、出力詰まりに奔走していたのだが、既報のようにシーズニングと呼ばれる油をさしたりすることで以下のようなクーリングファンホルダが出来るようになっていた。

しかし、溶けてしまった

ABS素材の出力を改善しようとして背面にファンヒーターをおいて熱風を供給したのがキッカケでした

ABS素材の出力では、ベッドを高音にして80度ほど、その上その温かい雰囲気を確保した中で出力をしないと収縮がおきてしまうのです。

このプリンターは、オープン構造なので、工夫が必要なのですが、まずは外部から熱風供給をすることで解決をみようとしたのですね。背面にファンヒーターが見えますね。

プリンターのヘッドは、およそ240度(ABS素材の場合)となり、上部の冷却用のフィンの部分も100度を超えていました。先日作成してあったPLA素材のカバーが溶けたのはこの温度に耐えられないからでした。

そして、このファンホルダを付けて冷やさないと何の出力も出来なくなるのです。

仮に溶けないような素材でカバーを作らないと進まないのでアルミと木で作りました。

これで、先程のファンヒーターで熱風供給しながら作ると綺麗に出来ました。

ところで。このABS素材の耐熱温度も80度くらいのようですから、現在の仮作りのカバーを少し仕上げて使うことにしました。

電子工作のケースを3Dプリンターで作る

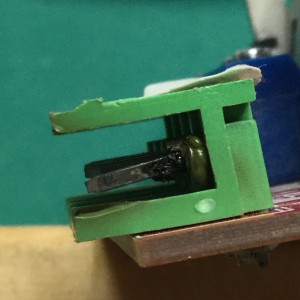

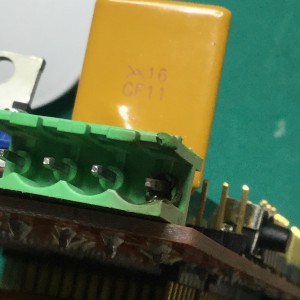

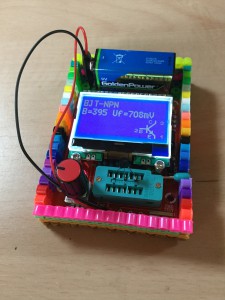

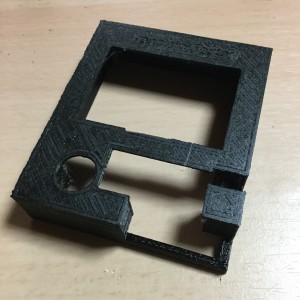

トランジスタテスターに適当なケースが無かったので3Dプリンターで作成することにした。

課題としては、006P電池も収納出来ること。電池ボックスのふたも構成できることも含めると3D設計の難度は上がる。本体はこんなイメージで、仮にアイロンビーズのケースに入っている。

もう少し収まり具合をよくしたいので、まずは基板のサイズを各部測定した。

これにカバーするイメージ作り、背面のふたにさらに電池ボックスを抱かせるイメージで前面部のカバーを作った。使ったソフトは123Designだ。プリンターはRobo3Dで黒のPLAです。

実際に基板を当ててみると使いにくいのが部品装着のレバーの部分だったので改良して次のようにした。

電源は006Pなので横置きにして台座のように傾斜して使うようなイメージにした。

電池を交換出来るようにスライドするような設計をしたのだが、問題多数でまだ試作段階だ。

とりあえず、こんな感じになりますよというサンプルになっている。3Dプリントで複数のパーツを作成してスライドふたを作ったりする経験はノウハウが色々ありそうだ。

現在の形は006Pの収納部分の配置がバランスわるく直ぐに平置きになってしまうということがあるが、まあ最初の試作品はこんな形で・・・。