前回の報告で、電界が弱くなっているのではないかというご指摘をいただき、同軸処理の見直しを行いアンテナ側のコネクター処置について再度更新を行い十分なはんだ付けがなされるようにしたところ電界強度メーターの段階でも強くなっていることが見てとれる状況となったので、復活したといえるのだろう。

ガス半田ごてを利用しての野外でのはんだ付けではあるが、風に吹かれたりして温度が必ずしも確保できず、最後は鏝先を外してトーチにしてのロウ付け状態とした。同様に屋内側についても見直した。

8DFBケーブル30mが届き、今回は、中継延長なしで届くようになった。必要な長さは25mほどのようだ。8DFBを使うとようやくアマチュア無線のケーブルという気がしてくる。予め外部に引き出すために内径20mmのパイプを通してあったので、8DFBの引き込みに問題は無いはずだった。

あとから、やってきた光ファイバーの線を引き込んでしまったので8DFBとの隙間を少しずつ調整しつつの引き込みを行い、外側での引き回しもあまり小さな回転半径で曲げないように、伸ばした軒先の中を引きまわすようにした。

埋設した塩ビ管も途中冠水していたこともありまずは、新たに掘り起こせた範囲でのパイプと追加パイプで余長も十分に確保して設置した。埋設は、次回にした。内径20mmの塩ビパイプを連結して塩ビ用の接着剤をたっぷりとつけて接続し、両端のパイプ部は曲げずに、スミチューブを段階的に重ねて8DFBの幅に密着するようにした。さらに自己融着テープもつけることが必要だろう。

アンテナ状況の確認として以前のラジオモニターで目安としているニッポン放送のキャリア強度で比較するようにしたが、設定が違っているものの復活したといえる状況だ。

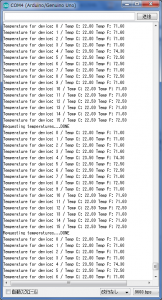

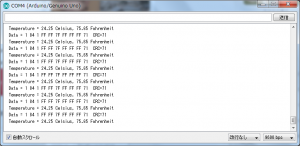

不良と思われるDS18B20群を並列給電したままの形でマルチドロップしての動作確認をしています。

不良と思われるDS18B20群を並列給電したままの形でマルチドロップしての動作確認をしています。

検査に供したのは、DallasSemiconのライブラリーにあるTesterスケッチを用いて行いました。出力フォーマットのみ変更しています。

使い方として、NGになる要因追求はするのですが、精度観点でいかがなもの かという問い合わせがありますので、16本(時計アプリではEor2となる不良品)を用いて行いました。

かという問い合わせがありますので、16本(時計アプリではEor2となる不良品)を用いて行いました。

22度から23.5度という測定結果が得られました。精度が±0.5度ということですので達成されているのかも知れませんね。

こうやってみると、一通り動作しているようにも見えるので、不良条件の特定がなかなか決めてがなくなってきました。

アンテナベース部品は、出来上がっていたので天候もよく、アマチュア無線をされている知人の来訪もあり手伝ってもらいながらアンテナ再設定を行った。

アンテナベース部品は、出来上がっていたので天候もよく、アマチュア無線をされている知人の来訪もあり手伝ってもらいながらアンテナ再設定を行った。

再構築完了後、中華無線機に接続するも思ったように受信ができない。アンテナの不具合のようだ。

バーチカルの給電点はマウントで絶縁されていて内部で同軸のM座コネクターに配線されているのだが、内部のはんだ付けが外れていると考えて再度倒して確認したところはんだ付けが外れていた。ガス半田ごてを用いて苦労しつつも再建をしてコイルで外部終端していることからM座コネクターの点で導通があることも確認できたので、内部問題なしと判断した。

ところが、解決改善をみないのである。給電点で導通確認をしたので、ケーブル端でも確認できるはずなのだが、こちらでは導通が取れない。同軸が断線しているようだ。

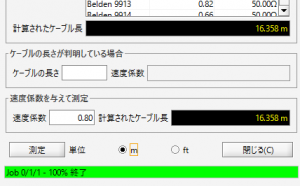

5DFBを20mほど引き回しているので、ベクトルネットワークアナライザーを用いてケーブル長確認を用いて断線個所の判断をすることにした。

やはり、ケーブルが途中で断線しているようだ、およそ16mの点とのこと。地中埋設部分からの立ち上がり部分での問題のようだ。

やはり、ケーブルが途中で断線しているようだ、およそ16mの点とのこと。地中埋設部分からの立ち上がり部分での問題のようだ。

さて、困っているセンサーデバイスの不良と、それによってもたらされるキットの対応が問題だったのだが、少し進展があった。

さて、困っているセンサーデバイスの不良と、それによってもたらされるキットの対応が問題だったのだが、少し進展があった。

DS18B20は、本来はパラサイト給電で複数のデバイスをつけられるのが売りなのだが、この温度計機能つき時計のようにスポット一箇所のみである場合には、センサーを探索する必要はない。

まず、ここでパスとしているデバイスの検査は既存の時計キットにソケットをつけて交換動作で確認していた。

ところが検査環境を変えてパラサイト給電での試験をArduinoで組んだところ動作しないということが判明した。この点を見直して給電配線を変えたところ、探索ロジックが動作するデバイスがここでいうところのPass品であることがわかり、何らかのパラサイト給電に対するハード資源がおかしいということが判明した

failしていたデバイスもアドレスを指定しない(SkipROM)のコマンドで進めたところ温度センサーとしての動作には問題がないことがわかった。

中国市場で出回っている安い価格のDS18B20は故障モードロットが混在しているあるいは不良で落ちたデバイスが市場に出回っているように見える。使い方しだいで活用は出来るとしても、こうしたデバイスが混入していることを前提にするとものづくりは成り立たないかもしれないが、設計段階でこうしたデバイスを受け入れられることもキット必要なことなのかも知れない。

先日来はまっている、MAXIMのDS18B20だが今回は、デバイスのみ手配をして時計キットを使って確認してみた。20個を手配したところ、時計に使えるものは四つだけだった。しかも、その4点はアドレス検索には対応できずSkipROMで用いている時計キットでのみ利用可能なものだった。

先日来はまっている、MAXIMのDS18B20だが今回は、デバイスのみ手配をして時計キットを使って確認してみた。20個を手配したところ、時計に使えるものは四つだけだった。しかも、その4点はアドレス検索には対応できずSkipROMで用いている時計キットでのみ利用可能なものだった。

Fake品が混入しているのか、不良品が売られているのかは解からないがスペック通りに動作しないものばかりというのは絶句してしまう。

ExtruderのブロックをE3D社のVolcanoに変更した話は報告していた通りだが、Temperature Resetという現象が発生したようだった。実は、この現象は多くみられる現象のようだ。

3Dプリンターの仕組みとしてExtruderブロックの温度測定と加熱制御のループ制御が一つのタスクとしてあり、この過程でサーミスターのクラックなどで欠測した場合にはエラー停止するようになっている。

見た目にはわからないものの外してみたところ確かにクラックが生じていたようだ。

写真を撮りそこなったので、新品の状況を示します。中央の留めビスの下に丸穴が彫られていて、そこにサーミスターを差込み、ワッシャをかまして留めビスで固定するという形です。固定する際に回転軸のストレスがかかるのは確かなので解決策が必要かと思われましたが、すでに固定金具つきのサーミスターが出ているようです。

中華サイトで販売していのをオーダーはしました。下記のようなものです。

とりあえず、サーミスター交換用にコネクター接続にしておいた。ロック付きのコネクターにしたのはいうまでもない。

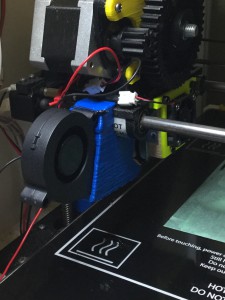

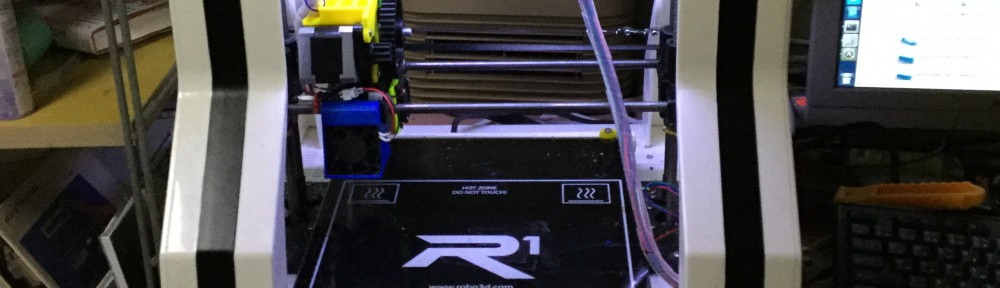

里のRobo3Dプリンターは、Reprapベースのものですが、Kickstarterのベータ品から始まりましたが、改造改版を重ねて、ほぼ最新モデルと同等になっています。

強力なホットエンド E3D Volcanoを搭載しました。最大0.4mmの積層指定ができます。

印刷速度を上げたい場合には、従来より二倍ほどの速度で印刷が可能です。ただし、積層密度を0.4mmにした場合ですが・・・。

V6と比較すると長さが10mmほど増えました。これにともない造形物の高さが低くなりました。

他にもZ軸のリニアシャフトを国産標準品に変えた為オリジナルよりさらに10mm短くなりましたのでトータルで20mm低くなりました。放熱フィンとホットエンドの間が分離されているのが特徴で熱がフィラメント送り出しの部分では十分に冷えるようになっています。

E3D Volcano(左)とE3DV6(右)の比較をみると、フィラメントの溶融スペースが長いことが分かります。

ホットエンドが強力になったので、放熱フィンの部分でのファンダクトも耐熱を考慮してアルミ板と板材で作りました。さらにマウント用のパーツをPLAで作り冷却用の3cmファンを搭載しています。取り付けはextruderのベースにつけています。

アクリルで、固定用ノリのマスクを作っています。ヘアーリング用スプレーを使うようにしています。従来の3M 77は強力すぎて後処理が大変でした。

フィラメントホルダーは上部に簡易な形にしてサイズに応じて変えられるようになっています。

ケースの底部は、下駄を履かせて冷却用の空気が取り込みやすくしました。

ホットエンドの強化などに伴い、RAMPSシールドの放熱が必要となりクーリングファン4cmをマウントしています。この空気取り入れのためにかさ上げをしています。

PLA出力時に水平出力ができるように空間で強力に冷却する目的でラジアルファンによるダクトを作成してヘッド先の高さに合わせて細い強力な風が出るようにしています。