高速化の鍵は、二つあります。hotendがスムーズにフィラメントを溶かして供給できるのかどうか、またメカニズムとして高速移動に耐える精度剛性を持っているのかという点です。

Robo3Dプリンターのオリジナルの構成としてはフィラメントドライブがダイレクト式となっていて駆動モーターがhotendノズルと共にありますので慣性モーメントが大きく、高速化に伴いタイミングベルトかスリップしてしまう事態が想定されます。テンションの強化などである程度は対応できますが、移動部分の重量を下げるべくフィラメントエクストルーダーのドライブは外部に置くというのもカスタマイズの一つです。

今回適用しようとしているのは熱容量の大きいホットエンドへの交換とノズル径の拡大です。従来メジャーに使ってきたのは0.4mmのノズルですが精度実現という目的では0.1-0.2mmの積層ということが可能ですが、メカニズムの速度などから安定出力には速度を抑えての実施50mm/s程度というのが、このマシンの現在の実力です。

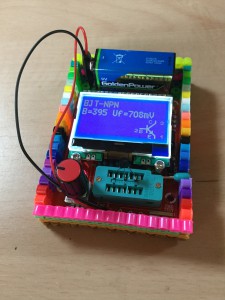

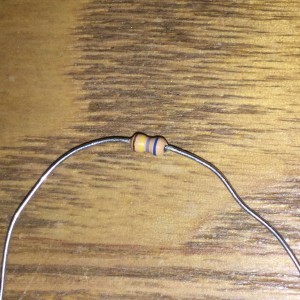

適用するホットエンドはE3D社のvolcanoというモデルで既に中華モデルも出回っています。

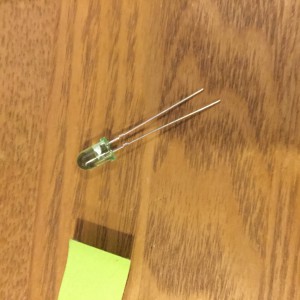

左側のノズルが従来モデルで利用されてきたもので、今回のものが右側です。

ノズル長さが10mm程度増えます。長いホットエンドのブロックを通じて溶けている部分の熱容量ならびに供給力が増えるので太いノズルを利用してドライブからの供給力を増やして高速化するというものです。この方法では積層厚みを大きくすることになります。0.2mm程度で実施してきたものが0.4mm以上にすることで時間が早くなるのが期待値です。

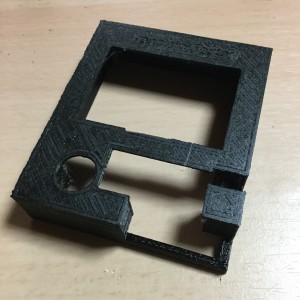

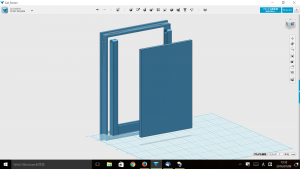

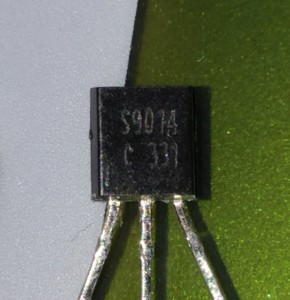

設置状態で比較するとヒーター自体は共通でホットエンドのブロックが横置きから縦置きになります。プリンターのZ軸での制限として出力が10mmほど高さ制限を受けます。