パーツナンバー160043-1 @11.84USD

今回で三度目となる破損は、すべて底部給電点のインシュレーターが破断して、続いて支点となっていた上部のインシュレーターが同様に破断し、マウントが曲がってしまうという状況となっていた。

破断した給電点のインシュレーター底部は、硬質ゴムでしたが、3Dプリンターで使える素材としては強度の点から、まずはナイロン910を使うことにしました。

昨年9月に再建したばかりなのだが、この怪しげな季節を越えた暴風でアンテナが倒れてしまったのだ。全長7mほどになるDX-88は自立型で耐風速34mとのことなので35m以上の暴風圏に曝したということなのだが、ここ木更津も沖縄や小笠原並の暴風圏なのだろうか。

昨年9月に再建したばかりなのだが、この怪しげな季節を越えた暴風でアンテナが倒れてしまったのだ。全長7mほどになるDX-88は自立型で耐風速34mとのことなので35m以上の暴風圏に曝したということなのだが、ここ木更津も沖縄や小笠原並の暴風圏なのだろうか。

写真で解かるように、このバーチカルアンテナは可倒式のマウントにつけているのだが、毎回使うときに立てようとはいかずに今回のような事態で破損するということに陥っている。

前回の破損についても同様な形で強度的にはいつもベースマウントが壊れるようになっていた。毎回ベースアセンブリーを一式交換していたのだが、三度目になると対応策も進化する必要があると考えて、今回は曲がってしまったマウント部以外は自作対応することにして3Dプリントで破損した硬質ゴムの部品をナイロン樹脂で高密度出力し、かつ厚みをますなどして強度を高めることが出来るかどうかの挑戦をすることにした。当初は、ABS樹脂を考えたが、耐候性の点でABSは紫外線劣化が激しいということだったので手持ちのナイロンフィラメントを活躍させてみることにします。

ことの発端は、DX88の手配間違いで、ベースマウント部品のみの手配をしてしまったことが原因なのだが、なぜこの部品だけHygainのサイトでそのまま補修リストとは別に出てきているのかは不明だ。すでに二回ベースアセンブリーを手配してきたのだが、今回は間違えてマウント金具のみ手配してしまったので、この部品をベースにじっくり攻めてみよう。

とりあえず、最初の設計はThingiverseにあげてみた。

マウント金具が届くまでに部品は仕上げておこう。

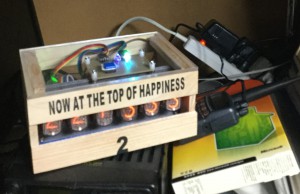

ニキシー管をつかった時計キットを作る機会があった。設計された方がチェコの方だったこともあって使われていた部品が少し見慣れないものだったので記載するとともに若干の予備在庫を手配した。githubでソース公開されている。

ニキシー管をつかった時計キットを作る機会があった。設計された方がチェコの方だったこともあって使われていた部品が少し見慣れないものだったので記載するとともに若干の予備在庫を手配した。githubでソース公開されている。

Arduinoベースでハードが設計されているので、Arduino UNOなどATMEGA328が搭載されている環境でチップ書き込みを行い、ソフトとハードの差異を埋める作業をしていた。基板のRevと説明書のRev相違などが課題だったが、基本的にArduinoに200V程度の高圧発生回路を登載し、フォトカプラーでATMEGAとは分離してKM155経由でニキシー管をダイナミック点灯します。高圧発生回路は、これがベースとなっていて555の代わりにATMEGAでソフト制御をしているということだ。最近でも使われているパーツは、基本的に中華マーケットで安価に手に入るが、趣味に走ったレトロなパーツは、そこにはちょっとないという事がわかった。

里にある3Dプリンター(RepRap)にスマートコントローラを取り付けてg-codeをSDカードで与えてパソコンクライアントから離れて、それ自身で印刷出力が出来るので、手配してあった機材をつないでみた。接続してすぐに動作するかと思ったのだが、予想に反して入手してあったスマートコントローラがグラフィックスタイプだったため、表示しないことが判明して必要なライブラリをArduinoIDEに取り込み、プリンタ制御ソフトに必要な定義指定を与えて使えるようになった。

従来はPC(Ubuntu)クライアントのReptierあるいはMattercontrolを用いてUSB接続で実施してきたのだが、既報のようにプリンタ制御基板の電源ICが壊れていたことからUSB給電でのみ動作していたことがわかり、このことが不安定さを起こしていたようだった。基板交換を行い、電源容量による問題ではないことの切り分けを行ったのだが、PCクライアント側が落ちてしまうというケースが判明したので、プリンタセルフでの動作を進めていくことにした。印刷ボリュームの大きな出力に五時間ほど要するハンダ吸煙器のスタンド部分を用いて確認している。

メカ的な問題、熱的な問題などが解決されて動作安定化の流れにいたものの時折ハングして出力停止に至る事象が発生していたので、プリンター単体でSDカード経由で出力させる運用を試してみることにした。すでにスマートコントローラ(20×4のLCD+スイッチ)は購入してあったので程なく動くはずだったのだが、スマートコントローラを接続してパソコンからのUSB接続をはずすと液晶のバックライトが消えてしまうのだ。5Vが出ていない。

予備のATMEGA2560を変えてみると、また動作しない。三枚目の最後の予備となるチャイナ仕様のモデル(CH340搭載)を接続すると液晶は点灯して5V供給が出来ていることを確認できた。正規品(?)の二枚ともレギュレータがやられていたのだ。いつもPCから接続していたのでわからなかったのだが、やられていたレギュレータをみるとパッケージが膨張しているのが見て取れる。

このチップは12Vから5Vに変換する低ロスのレギュレータで2200mAを供給するというものだが、これが壊れていたとすると、PCのUSBからの電源供給能力に不備が生じていたのは、いたし方ないかもしれない。

先日作ったニキシー管時計のキットを開発してくれていたチェコの方に、顛末説明をしたところ古い基板での課題について漏れについて再確認してもらえたようだった。まだ古い基板の在庫もあるようなので、今後の方のためgithubの上でソフトウェア更新していただけることになった。

時計プロジェクトの製作過程などをホームぺージのリンクから紹介したところ、学生たちの研究目的であれば、彼の開発した基板データも提供していただけるそうだ。ありがたい・・・。

間違った基板のまま、学生さんに課題として動作させるというのも教材としてはありかと思いますね。

(1) HDMIミニサイズモニターを正しく表示させる。

Linaro(Ubuntu)をインストールしたが、ミニサイズのHDMIモニター(800*480の5インチ)で確認すると画面が欠けていてメニューがフルサイズ表示させることができない。

Defaultでは、1024×768, 800×600, 848×480, 640×480の設定が登録されていたので

800×480を追加した。

(2)立ち上げで自動的に設定が整うように、追加手続きのスクリプトをlightdmの設定に追加しておいた。

関連参考サイトはhttps://wiki.ubuntulinux.jp/UbuntuTips/Hardware/HowToChangeMonitorResolution

(3) キーボードとマウスをPC側とシェアさせる。

synergy &キーボードとマウスをシェアするSynergyを支援しているので、これを活用して接続するのだが、Windows10側には、カスペルスキーが入っているのでセキュリティメニューにlocal portの開放手続きを登録してTCP/UDPの当該ポートの追加、サブネットプライベートアドレスとの接続を許可して動作確認できた。

Windows10をSynergyサーバーで登録

Dragonboard LinaroをSynergyクライアントで登録