高専連携を志向するメーカーさんとのコラボで組み込みの里にペッパーがやってきます。

地元の木更津高専の学生さんと企業さんの間でサテライトラボとして組み込みの里を利用するという形態です。ペッパーの利用については、この活動を優先させていただきますが空いている際には試したり活用することも出来る予定です。

彼がやってきたら、またご報告させていただきます。

高専連携を志向するメーカーさんとのコラボで組み込みの里にペッパーがやってきます。

地元の木更津高専の学生さんと企業さんの間でサテライトラボとして組み込みの里を利用するという形態です。ペッパーの利用については、この活動を優先させていただきますが空いている際には試したり活用することも出来る予定です。

彼がやってきたら、またご報告させていただきます。

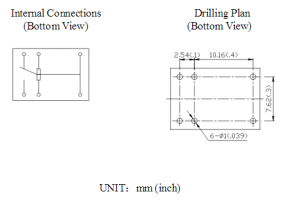

今回のアクリルLED時計キットに取り付けるべきリレーは、以下のフットプリントに合致するものでなければならないのだが、合わせて部品高さは10mmに押さえる必要があります。

ところが、これに該当するリレーは悉く11mm以上の高さとなっているようです。

ところが、これに該当するリレーは悉く11mm以上の高さとなっているようです。

現状のままつけてしまうと、1mmの蓋のガタが生じてしまうわけです。

リレーのパターンしか付いていない状況はこうした設計のミスがあるようです。

対応策としては

以上のものから現実的な案の4を考えた末に、LED表示器のケース足を切ることで高さ方向にゆとりを変形を許容しながらも出来そうだということで一旦半田付けした両面実装を崩してこんな形にしてみました。

しばらく続いている池の噴水(小便小僧)への揚水ポンプ関連です。15mmの接栓に6mmのホースを接続する必要があり異径ジョイントを作成しているのですが、チューブ構造が悪さをしているのか5mm径で内径2.5mmのものを出力すると右のようになってしまいました。

しばらく続いている池の噴水(小便小僧)への揚水ポンプ関連です。15mmの接栓に6mmのホースを接続する必要があり異径ジョイントを作成しているのですが、チューブ構造が悪さをしているのか5mm径で内径2.5mmのものを出力すると右のようになってしまいました。

5mmの外径がやせてしまうようで、さらにあるサイズを起点に積層が乱れるようです。ABS材で高温処理していることも要因のひとつと思われますが中空のものを作成する際には課題のようです。先端が5mmで根元が6mmのサイズでテーパーを指示したのですが、途中でこの状況に陥るようです。左側は6mmの円柱で出力したもので、こちらは問題がないようです。とはいえ少し出力が痩せる傾向にあります。6-7のテーパーを指定しないと、この条件では内径6mmのホースを固定するのには合致しないかも知れませんね。

右下にあるのが、交換用のレギュレータ。 左上に写っているのが、千住金属の期待の星LEOです。低温半田で取り外すのに便利ですし、価格的にもCHIPQUIKよりはお手ごろで助かります。モノタロウで全品10%オフのセール日に注文しています。

ヒートベッドがドライブできなくなったRAMPS基板を変えて予備品にしたところExtruderのモータードライバが駆動不足で振動していたためにドライバ設定のポテンショメーターをランタイムに調整したところ今度はATMEGA2560がご臨終したようでモータードライバーの駆動電流に比してATMEGA搭載のRegulator 1117が不足しているのか、これが臨終したもよう。SMDのレギュレータなので低温半田LEOを使って外しました。1117の臨終は二個目です。

元気に復活しました。今日は、弾性樹脂を使って取り回しやすい異径ジョイントを試作しています。

15mm->6mm

8mm->6mm

今週も必要なパーツ作成を予定していましたが、プリントフィラメントを切り替えてスタートをしていたのですが一向に進みませんでした。確認をしたところヒートベッドの温度が上がらないのです。RAMPSボードの不具合と思われますので、早速確認をしましたところ・・・問題が見えてきました。RAMPSの交換含めて調査報告を後ほどいたします。

アクリル時計との接続は、P3.0\P3.1へのUSBシリアル変換での接続。CH340Gの中華USB変換が最近の里でのはやりだ。

アクリル時計との接続は、P3.0\P3.1へのUSBシリアル変換での接続。CH340Gの中華USB変換が最近の里でのはやりだ。

内蔵RC発振のSTC15F204EAだがシリアルの伝送速度への対応は誤差も少なくて素晴らしい。11.0592MHzを設定しているようだ。

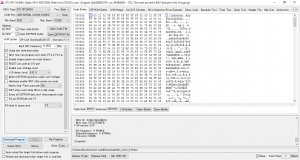

こちらは、本家のSTC-ISP(Windows版)で、Windows10でも動作している。書き込み速度は115200bpsでハンドリングしていたので4kBほどのサイズはあっというまです。

こちらは、本家のSTC-ISP(Windows版)で、Windows10でも動作している。書き込み速度は115200bpsでハンドリングしていたので4kBほどのサイズはあっというまです。

書き込みをしてる過程で、静電気故障と思われる症状でUSBシリアル基板と書き込み対象のSTC15F204EAがお亡くなりになったようだ。どちらもチップの買い置きはあるので再生はするものの取り扱いには注意したほうが良いのは改めていうまでもない。

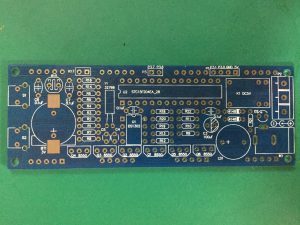

長らく扱っている、アクリルLED時計ですが、基板の版も新しくなりハード制御を学ぶ教材として使うのにも良さそうです。時計からアラーム出力ということで、リレーが搭載可能というスベースが追加されています。

長らく扱っている、アクリルLED時計ですが、基板の版も新しくなりハード制御を学ぶ教材として使うのにも良さそうです。時計からアラーム出力ということで、リレーが搭載可能というスベースが追加されています。

利用したい方には、ソフト開発の挑戦が待っています・・・・

容量サイズの制限もあり、学生さんが腕試しをするのにも良さそうです。

8051系のSTC15F204EA 4kBのチップです。

Ubuntuの上で、開発ツールがオープンソース環境で構築できるのは素晴らしいですね。

SDCC 8051サポートもあるコンパイラでSTC15F204EAも対応

書き込み系ツール stcgalはpythonで書かれたSTC社のサポートツールのオープンソース版で、BSL経由でシリアル書き込みが可能となっていますが、まだUbuntuでの確認はとれていません。Windows版はSTC社のツールstc-ispが使えましたのでこちらで書き込み確認は出来ました。Linuxだけで完了させたいところです。

SDCCは、すでにapt-getでインストール出来る時代になっていてこれでアクリル時計のgithubプロジェクトをコンパイルして書き込み動作確認までとれました。リレー拡張部分へのUI設定の追加が必要です。今はメインループでブザーのようにon/offを繰り返すコードになっていたのでまずは、修正しました。

Aitendoで買い込んでおいた蛍光表示管モジュールである。FUTABA製らしいが、データシートは既にAitendoにもなくなっていた。電子工作をされている人が保存されているのが見つかり、こちらにも控えをとった。

Arduinoで作ったニキシー管時計の要領で、もう少し低圧を発生させればよさそうだ。表示管の在庫は2台あります。

流行の温度センサーDS18B20使って温度も10桁ならば時間と同時に表示が出来ますね。